上海AI创业潮:服务机器人全球领先,年轻创业者驱动创新

上海的AI创业潮,瞧着简直像夏天里突如其来的暴雨,不仅冲刷了传统产业的尘埃,也浇灌出了让人眼前一亮的创新嫩芽。特别是在服务机器人那个块头儿上,上海几乎是全球领先,像是悄悄越过了某个看似牢不可破的门槛。更妙的是,这边创业者多半是年轻人,个个抱着一股“非得要改写世界套路”的劲头,活力炸裂,是不是听起来就特别励志?

上海服务机器人,真不是空谈

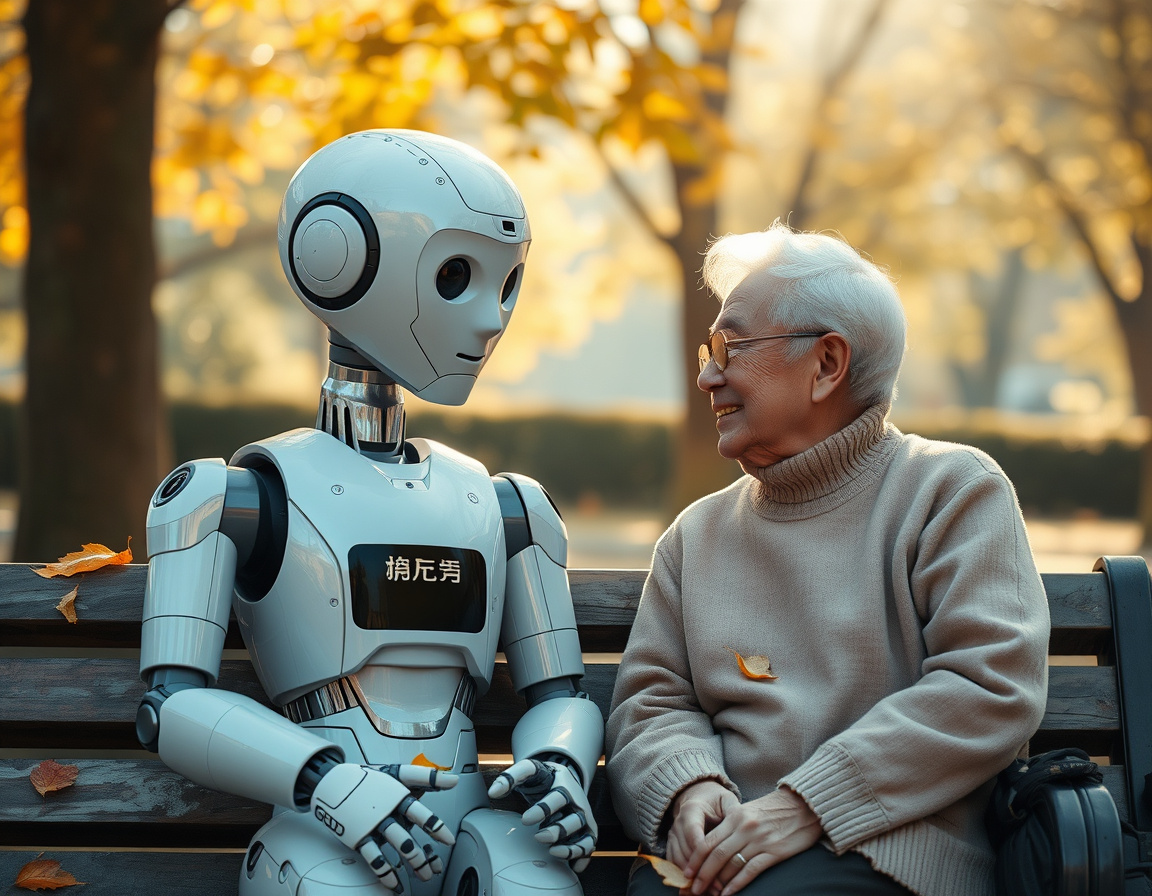

咱别光听口号,眼见才靠谱。上海这帮机器人,走的是服务路子,不是那种冰冷的工厂手臂,而是能“活”过来的陪伴、助理、导览、送货……特别是魂伴科技的那款“灵魂机器人”,要真地那个创业小伙子堪称“异类”,理工男里穿插着文艺范儿,居然不是正统科班出身的AI研究员,却靠着自学和拼劲,把机器人打造得有血有肉,仿佛在机器人的心窝里种入了“灵魂”。这东西,说起来有点儿科幻,但现在已不再是梦。

不仅仅是陪伴机器人,上海服务机器人的规模也不是盖的。出货量超过10万台,这数字够你在朋友圈刷屏三天!销往60多个国家和地区,全球卖得像卖菜的摊位,不吹不黑,上海确实把服务机器人做成了“品牌硬通货”。这也让海外市场认同度直线上升,别小看了这点,它预示着中国制造,在这波AI浪潮里的软实力正在崛起。

年轻创业者,浪潮的弄潮儿

说起创业,你脑子第一反应会不会是大佬们的多少零融资几轮几亿?上海的这帮小伙子、姑娘们,可不是简单的筹钱冠军,更像是技术驱动的理想主义者。要真地的跨界身份,跟张佳维那种专业级的背景拉开了两条赛道,却在同一个创业圈层里熊熊燃烧。张佳维其实靠的是“人机混合模式”,他那团队里,20多个员工加上150多个AI“员工”协同作战。听着就像科幻电影的幕后花絮,但事实上,这种混合式工作模式正在改变未来的公司架构。

而且,他们还想着“出海”这档子事,不是大吵大闹,而是沉下心来与南亚、中亚乃至东盟的伙伴们合作,布局落地。相较于那些只把视野盯着国内的人,这种全球化视野更加前卫。这告诉我,创业不能只盯着自家这片池塘,跳出框框,才是年轻人真正的生存秘籍。

政策护航,政策氛围加满电

这上海买账的AI创业潮,不是偶然,背后政府扶持和产业链布局才是功臣。比如人才规模,全国30万“AI兵团”三分之一扎堆上海,这数字放哪儿都是杠杠的。再加上上海长期在AI产业底座上铺路,从技术研发到市场应用一体化,形成一个封闭又生态完善的产业链。这里好比一个大型的温室,想啥花儿都能给你养活。

年轻人尤其感受到这种环境的关照——创业路上不再孤单,既有资本撒钱,也有人脉辐射,还有各种孵化器光环加持。你想想,今儿个自主创业可不是当年背包客般瞎闯,至少脚下有路、头上有伞,这么一配合,创新自然激荡出火花。

不只是技术,更是文化与态度

最打动我的还是这些创业者对AI的态度。不是枯燥的公式,不是冰冷的机器,而是夹杂着生活的烟火气。这帮年轻人把创业当生活的主场秀,“我就是要让机器陪你聊天,帮你打理杂事,轻松点,生活极致点。”听这口吻,真有点儿张扬毕竟不是一味的狂热技术宅,而是带着点人生感悟的智慧。

创业不是按部就班干活儿,而是在某个节点突然灵光一闪,你怎么踩“浪”的方式。创业与职场在这里成了模糊的界线,创业者不仅是老板,还是技术达人,产品经理,甚至心理咨询师,成为全能主角。也许正是这份多面性和包容性,让上海的AI创业看起来如此鲜活而自由。

从最近的市场反馈到人才不断涌入,整个上海人工智能创业圈层已不像早年的概念泡沫,而是实打实地站稳脚跟。在这里,年轻创业者们带着野望与坚持,把自主创业变成了一场声势浩大的创新革命。下一个打破行业格局的服务机器人,下一个让全球眼睛聚焦的AI爆品,说不定就诞生在这座海派都市的一隅。

这么看来,上海的AI创业浪潮,真不只是数字和政策拼凑的产物,而是一场带着人情味的科技革命,正由一代代创业者用热情和智慧活色生香地编织着未来图景。你说,这是一场革命,还是一场派对?可能两者都有吧,反正热闹极了。

创业永远不是一条直线,管它什么潮头浪尖,上海的这帮年轻创业者告诉我们:浪花越大,才越精彩。

评论功能已关闭