2025年AI、云原生与硬件革新引领技术跃迁

2025年AI、云原生与硬件革新引领技术跃迁

到了2025年,技术的快速演进让人目不暇接,特别是在IT技术与开发领域,人工智能(AI)、云原生架构和硬件革新正共同推动着一场被称为“技术跃迁”的大潮。说是“跃迁”,绝非空穴来风——它带来的不仅是速度和效率的提升,更是一种我们日常生活和产业生态的重新排列。

AI嵌入——从幕后走向台前

以前,AI常像一个影子,躲在复杂的算法和云端服务器后面,用户几乎察觉不到它的存在。如今不一样了,AI开始变得“厚实”——它嵌进了设备的血肉里。比方说,智能手机里的AI不再单纯依赖网络,越来越多的处理能力转移到本地芯片,离线的模型能随时提醒你日常生活中的小细节,比如根据你平时习惯调整室内温度或者预测交通堵点。

从医疗领域来说,AI设备不再是单纯的辅助工具,更多是医生的“左膀右臂”,帮助做诊断、监测病情,甚至给出个性化治疗建议。虽然这些设备背后的算法是冷冰冰的代码,但它们的“智慧”却让患者和医护人员的互动升华了一层,像是一场现代与传统诊疗方式的对话。

这背后,硬件芯片的革新是关键——新型AI芯片不仅让设备更“聪明”,还能节省不少电力,这一点对环保来说是个不容忽略的进步。毕竟,我们不能指望科技的发展是个无底洞,能源消耗也得管管。

云原生——数字时代的“主战场”

讲到云原生,很多人可能觉得它只是“IT架构里的一个流行词”,其实这就是支撑现代应用稳定与弹性的灵魂。企业过去或许还在犹豫用不用容器化技术,现在更多成了必选题。大大小小的业务都试图在公有云、私有云或者混合云环境里找到一条合适的路。

这里有点像搭积木,云原生提供的微服务和容器让企业可以灵活搭配业务模块,随时调整规模,避免资源浪费。更妙的是,随着技术成熟,云原生生态正在变得智能化——自动调度、智能监控和自主恢复不再是梦,工程师们可以从重复劳动中解放出来,关注更有价值的创新。

不过,说到架构转型,那可不是小菜一碟。云原生意味着技术复杂度飙升,安全合规和成本管理压力随之而来。腾讯云的实践展示了大型云原生架构的可能,但这条路上“坑”不少,一不留神就得重头来过。换句话说,鲜花和荆棘并存,真正的赢家是那些能够掌握平衡艺术的团队。

硬件的“复活”时刻

说实话,过去几年我们几乎都是软件在唱主角,硬件成了背景乐。但现在,硬件开始回潮,抢回了聚光灯。人工智能对计算资源的需求猛增,带动芯片设计朝着更高性能、更低功耗方向发展。

这不仅仅是数据中心的故事,个人计算机也装备了AI芯片。你想想,你的笔记本电脑能够在不联网的情况下运行智能模型,离线就能帮你整理笔记、自动生成内容,这种生产效率的跳跃,不比以前任何一次硬件升级都要“魔幻”得多。

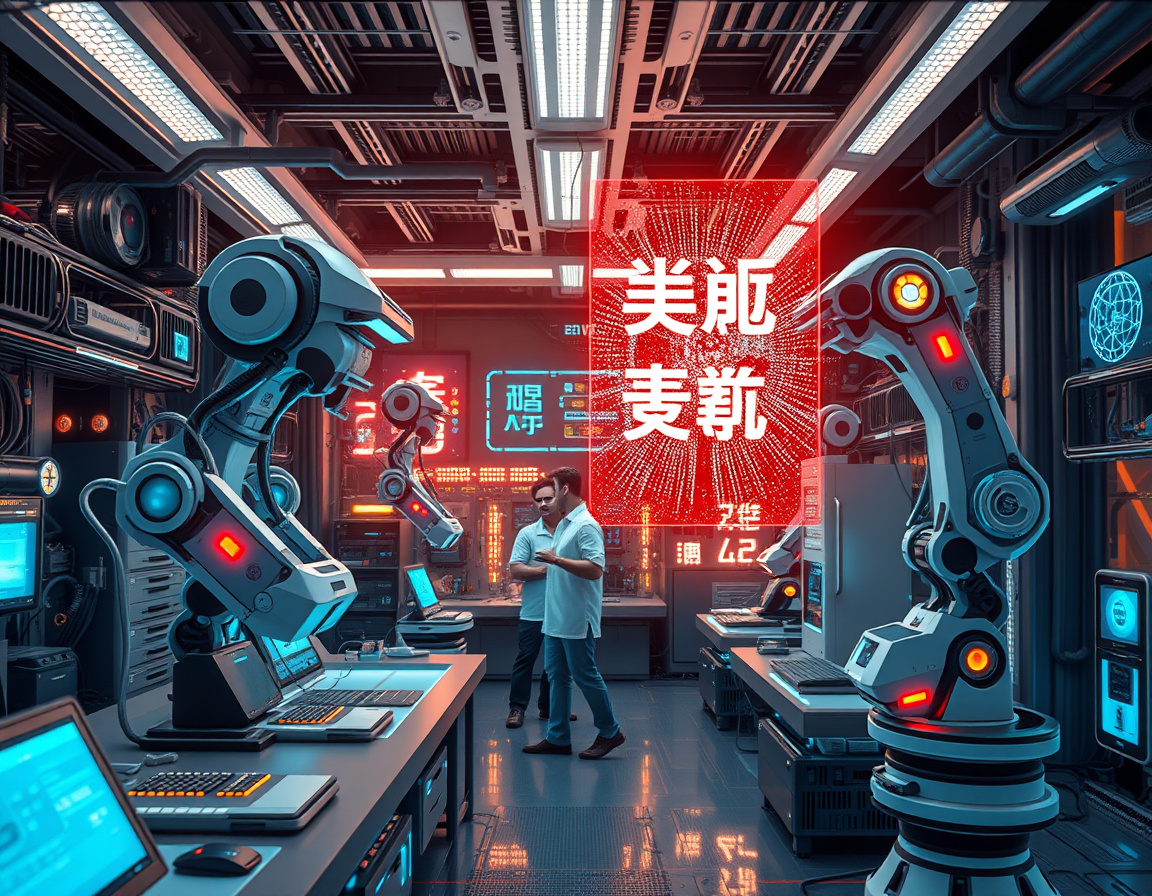

此外,从服务器到边缘计算设备,硬件革新带来的不止是速度,更多是让智能应用场景更加丰富。制造业工业机器人可以更加灵活地应对复杂环境,智能城市的传感器群能即时反馈更多维度的信息,这些硬件驱动的智能场景为我们展现了未来生活的模样——有些甚至有点科幻。

技术跃迁的背后——碎片与整体的博弈

在这个信息洪流和技术快速迭代的时代,AI、云原生与硬件的结合并非只是三条平行线,它们相互交织,形成复杂的“生态织网”。想象一个场景:一台内置AI芯片的智能终端实时调用云原生架构搭建的后端服务,完成数据分析,再结合本地传感器反馈,提升用户体验——这一切都像是在表演一场精密的芭蕾舞。

不过,眼前的挑战也很现实——安全、隐私、可持续性,这些问题像坚盾一样摆在技术大军面前。毕竟,技术越强大,越需要负责任地使用它。我们无法回避能耗带来的环境压力,也难以忽视数字鸿沟可能被拉大的风险。

这一切让我想到一句老话:科技是把双刃剑,它既能让人类社会跃迁,也可能带来意料之外的麻烦。关键在于如何巧妙地掌控它的锋芒。

结语

2025年将是AI、云原生技术与硬件革新深度融合的元年。它们像三驾马车,驱动着IT技术与开发的未来方向。对那些还在观望的企业和开发者而言,拥抱变化已经不是选项,而是生存必需。

至于我们,作为科技路上的“乘客”,也许不必完全懂得每个细节,但还是能感受到未来正一步步在我们手边铺展——它不只是冰冷的代码和芯片,而是逐渐变得“会思考”、“会感觉”的新世界。(或者,至少,我们希望它是这样的吧)

这场技术跃迁,不只是一场技术革命,更是一次重新定义人与机关系的深刻变革。我们期待它带来更多惊喜,也做好面对未知的准备。毕竟,未来从不会等人。

评论功能已关闭