华熙生物2025年裁员加剧,业绩下滑与行业挑战并存

2025年,对华熙生物来说,似乎成了充满波折和不确定性的一年。公司大刀阔斧的裁员风波,不仅震动了内部员工,也迅速成为生物科技行业的热议话题。说实话,这种“裁员潮”有点令人心酸,却又似乎不得不接受的事实。毕竟,站在创业与职场的十字路口,华熙生物正深陷业绩下滑和行业挑战的双重重压。

业绩下滑的“隐痛”

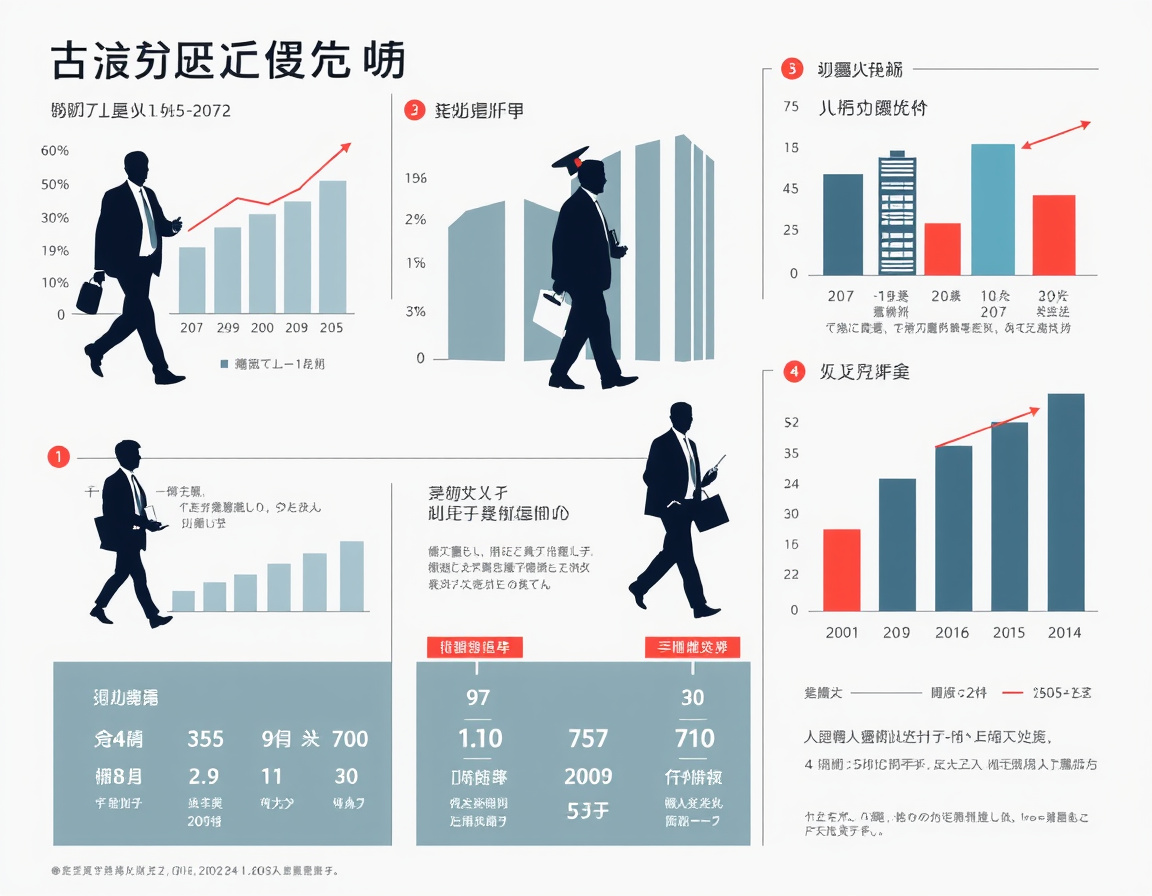

拿着2024年的财报一看,华熙生物的营业收入腰斩似的掉了11.6%,净利润更是暴跌七成,真是让人大跌眼镜。作为一个曾经在生物医药领域风生水起的“明星”,如今却浸泡在市场份额的流失和竞争压力的泥潭里。特别是他们的主打业务——皮肤科学创新转化,收入狂掉31.6%,这无疑是一声晴天霹雳。

这其实听起来格外扎心,也不是华熙一家面对的难题。整个生物科技行业的风头也没那么霸道,裁员、业绩不佳像是“病毒”一样蔓延。官方也说了原因诸多:竞争残酷、产业波动,还有战略调整——这背后其实无不在折射一个现实,就是企业要在巨浪中寻求自我救赎。

裁员:不得已的“自我疗伤”

几乎是无声的收割,裁员成为华熙顶层不得不下的狠手。天津和北京的几乎所有部门都深受波及,有的业务部门员额被砍去一半有余。前员工刘莉说,她6月就被波及,拿到了“n+1”的赔偿,听起来还算公道,但对未来的坦荡说28个字,也许是一场漫长的迷茫。

说到底,裁员确实帮公司短期节流,但这背后是无数家庭的梦碎,也是职场压力的升级版。大规模人员减少,带来的除了心理阴影,还有现有员工的工作负担翻倍,创新和效率却不可能等比例翻倍。公司虽然调整业务组合、合并部分业务线,但这种“瘦身”带来的身体力行,短期内很难见效。

行业大背景:不是华熙一家难

从上半年数据来看,72家生物医药公司裁掉了六千多名员工,同比大增23%,连国际大牌诺华也没好到哪去。整个行业都在经历痛苦的重塑,这其中既有传统制药被科技创新挤压的无奈,也有宏观经济环境波动下的“阵痛”。

华熙的调整,根本上还是面向更长远的未来,他们正试图靠精简组织结构、减少非核心业务、聚焦主业来挤压成本,强化创新驱动力。这种转型大潮下,虽然伤痛难免,但更像是给企业“清瘦”,带来更牢固的骨架。

创业与职场的两难抉择

再回头看看这波裁员,无法不让人感叹中国生物科技行业在变革和压力之下的脆弱。华熙生物的经历,某种程度上是生物医药行业快速变革的缩影。技术过硬加上资本雄厚,也并不意味着一路凯歌,市场和政策风向的变更,带来的影响远超预期。

年轻人投入到创业与职场,遇上这种“企业收缩”,努力和付出往往瞬间和现实脱节。华熙的故事,提醒我们职业前景不是一条平路,前面往往布满陷阱。试想被裁后,你怎么选择下一步,是再闯行业风暴,还是另辟蹊径?这事情,有时比想象复杂得多。

未来的华熙,还有救吗?

别太悲观,也别寄望太高。华熙生物如今的抉择虽然艰难,但带有一定的必然性。企业要活得健康,不是光看净利润翻了多少倍,更要看是否能压制内耗、提升核心竞争力。这个过程往往需要几年的时间,甚至十年如一日的坚持。

未来的路是窄是宽,取决于华熙能不能加快技术创新步伐,将资源聚焦在少数爆发点产品上,稳住现有市场,开拓新领域。更重要的是,得让团队重新找到战斗力而不是畏缩,毕竟企业最值钱的是人才。员工士气一旦彻底崩塌,再多补偿也只是数字游戏。

华熙生物在2025年的这场“裁员与被裁员”戏码,说到底是个镜像——它照出来的不仅是企业困境,也是一个行业正在淬炼的阵痛,而每个职场人都在这场风暴里或站稳,或退让。说不定,这就是创业与职场的真实写照,一半是希望,一半是残酷。

评论功能已关闭