美拟按芯片数量征税 专家警告或推高通胀冲击产业链

美拟按芯片数量征税 专家警告或推高通胀冲击产业链

说出来你可能不信,芯片这东西,不光是高科技的灵魂,还成了“大锅饭”中的肉骨头。据说美国政府最近打算按“芯片数量”来给进口电子产品征税,这政策一抛出来,立马炸开了锅。你要知道,这不只是给个电子表、笔记本电脑加点税那么简单,整个产业链都可能因此“揉揉眼睛”,甚至通胀飙升的黑影已经开始逼近。

这项政策,听上去挺有点儿意思,像极了某个倔强邻居,硬要自己做饭,生怕别人家的菜不好吃。按说逻辑很简单——每台进口设备里的芯片数多少,就按多少“颗”算税,好处是美国本土芯片制造业能有个平台“表演”,生产线也许真的能加速复兴。

但事情总没这么简单。你想想,你寝室那位天天买手机壳的室友,突然每换一个手机壳都得掏多几块钱,是不是心里瞬间“哎,亏了”?同理,消费电子产品,一旦成本蹭蹭蹭往上飙,消费者钱包被掏空,通胀他们背锅,这可不是开玩笑的。

经济学家的忧虑:这不只是一单“关税”而已

经济学家们当真没少“喷火”。迈克尔·斯特莱恩,这位业内硬核人物就指出了——你让芯片成本涨价,成品价格自然得涨,最终“甭管啥厂牌,钱袋子都要吃瘪”。现在美国本来通胀已经坐“火箭”上天,这新关税相当于往火箭上加了几个燃料罐,爆炸几率不得不惊心动魄。

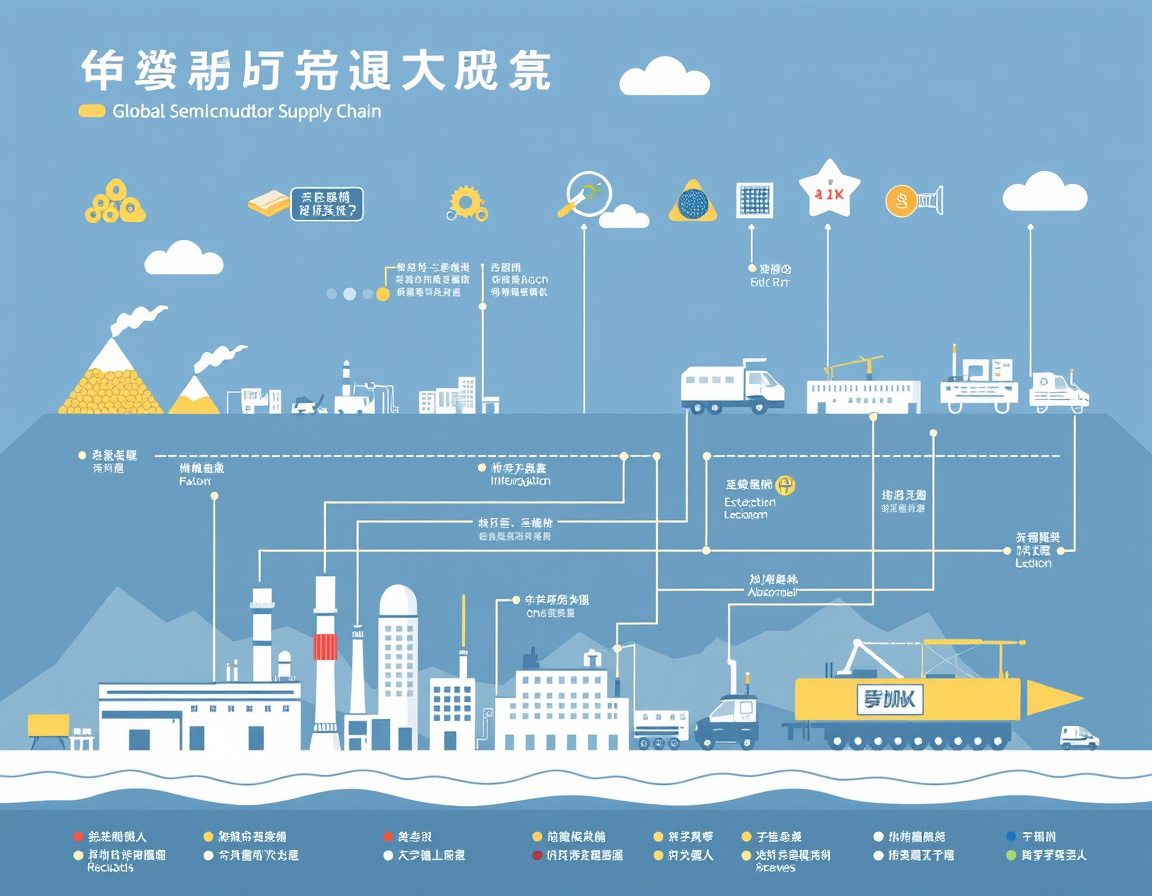

不止如此,全球的芯片产业本来就像一张极其精密的蜘蛛网,谁要是突然动刀砍线,后果可能建立在遵循时间、技术和人才的沉淀之上。不仅仅是美国企业感到震荡连连,国外大厂更是心跳加速——这关税和“产能一比一”的政策听起来像个“大棒”,逼着跨国芯片企业掏钱也要把芯片尽量在美国造。

看看市场表现,股价就像坐过山车。英特尔、格芯这种在美国有布局的芯片企业股价纷纷上涨,但台积电和超威半导体这样的“海外派”却跌了个底朝天。产能转移的风暴眼,谁也不敢敢保证能平稳着陆。

产业链里的蝴蝶效应:从半导体到日常生活

人们可能没意识到,芯片其实藏在生活的方方面面,不管是牙刷还是智能手表,甚至你每天离不开的咖啡机。这种按芯片颗数征税,直接点燃了企业的“成本地雷”。打个比方,比如你的智能牙刷里有个“小芯片”,虽然不多,但每增加一个,即便几毛几块的税费都能让终端产品涨价。说不定明年牙刷都得多卖一块钱。荒诞吗,可生活往往就是这么让人猝不及防。

政策想法好在强制“国产”芯片发展,这听着不错,对吧?但芯片设计和生产本身太复杂,完整的产业链不是一朝一夕能搬回来的。关键设备、人才、核心技术一个也不能缺。盲目加税,可能会让供应链“疲劳”,甚至改变技术研发的路线和节奏。

据爆料,不少企业开始砍单或者重整订单结构,尤其是那些依赖高端封装和制程工艺的厂商,政策的不确定性成了隐形杀手。促使技术创新能否继续顺利推进,也变成悬而未决的问题。

全球科技热点:芯片战火背后的未来

咱们再把视角拉远。现代的智能设备早已不是单打独斗,整个半导体产业早就形成了一张全球网。而美方这招关税,仿佛加了一把“火”,引发的是大国间的芯片技术和制造能力博弈——你不做,我来了,彼此都不肯让步。

在中国、韩国、欧洲早先布局的芯片研发和制造计划也被催得更急了。国产芯片厂商比以往更加拼命地推抗量子密码芯片和自主GPU。这里面有国家安全的考量,也有产业生态如果脱钩的现实担忧。想象一下,以后全球芯片的制造链被切割成几块,创新的速度和协作的效率会变得低迷无比。

话说回来,美国的这波“芯片征税”政策,虽然急着打造“半导体金字塔”,却也可能无意间掀起通胀和市场震荡的双重效应。产业链这么复杂,没个几十年磨不成钢,更别说,成本压力叠加消费者的买单意愿,能不能顺利过渡成“科技热点”里的新故事,谁都没底。

未来会怎样?

说到底,这场政策风波是科技与经济、产业安全与全球化深度纠缠的缩影。一边是“制造业回流”的雄心壮志,一边是物价攀升和供应链复杂化的现实愁云。中国、美国、台湾、韩国,乃至欧洲,都在这场芯片角逐中下注未来。

无论如何,作为普通人,大家可能要习惯一个事实——物联网和智能时代的生活成本,不再只是“买买买”,更牵扯进了复杂的国际政治和经济博弈。或许下次你掏出手机时,也会多一点对那颗小小芯片背后经济战火的感慨。

毕竟,谁能想到,生活中隐形的那堆硅晶体块,竟然能牵动这么多人的神经线呢?

评论功能已关闭