全球裁员潮:企业加速自动化应对经济挑战

全球这几年裁员潮这事儿,说起来都有点让人心头发紧——毕竟裁员不像晚饭没吃饱,影响的是生活和计划,是“有血有肉”的打击。不过,如果仔细掰开揉碎了看,你会发现这波裁员也不仅仅是数字游戏背后的冷酷裁决,而是更复杂的一盘棋——经济压力、技术进步、创业与职场的关系交织编织出一个大网络,而自动化,这个字眼频频出现在新闻里,成了许多企业的“救命稻草”。

裁员背后的故事:真的只是经济不好吗?

你可能会想,哎呀,不就是市场不乐观了嘛,公司有钱赚少了,人自然得裁。这话不假,但只说这一句就简单化了。甚至有些公司卖得好好的,像特斯拉,最近季度交付近五十万辆电动车,按理说火力正盛,却也没躲过裁员的阴影。这里面到底怎么回事?

其实,很多公司已经把刀片指向了“人”之外的更深层问题。所谓“自动化”,表面上听起来像机器取代人工,可更关键的是企业对生产效率和成本结构的重新规划。创业与职场这两条主线在这里碰撞,企业开始问自己的:我们真的需要那么多岗位?哪些工作是可以交给机器去做的?这样一想,裁员变成了企业对未来的权衡,而不只是裁污染抑或扯经济疲软的一根稻草。

自动化:技术革新还是“裁员帮凶”?

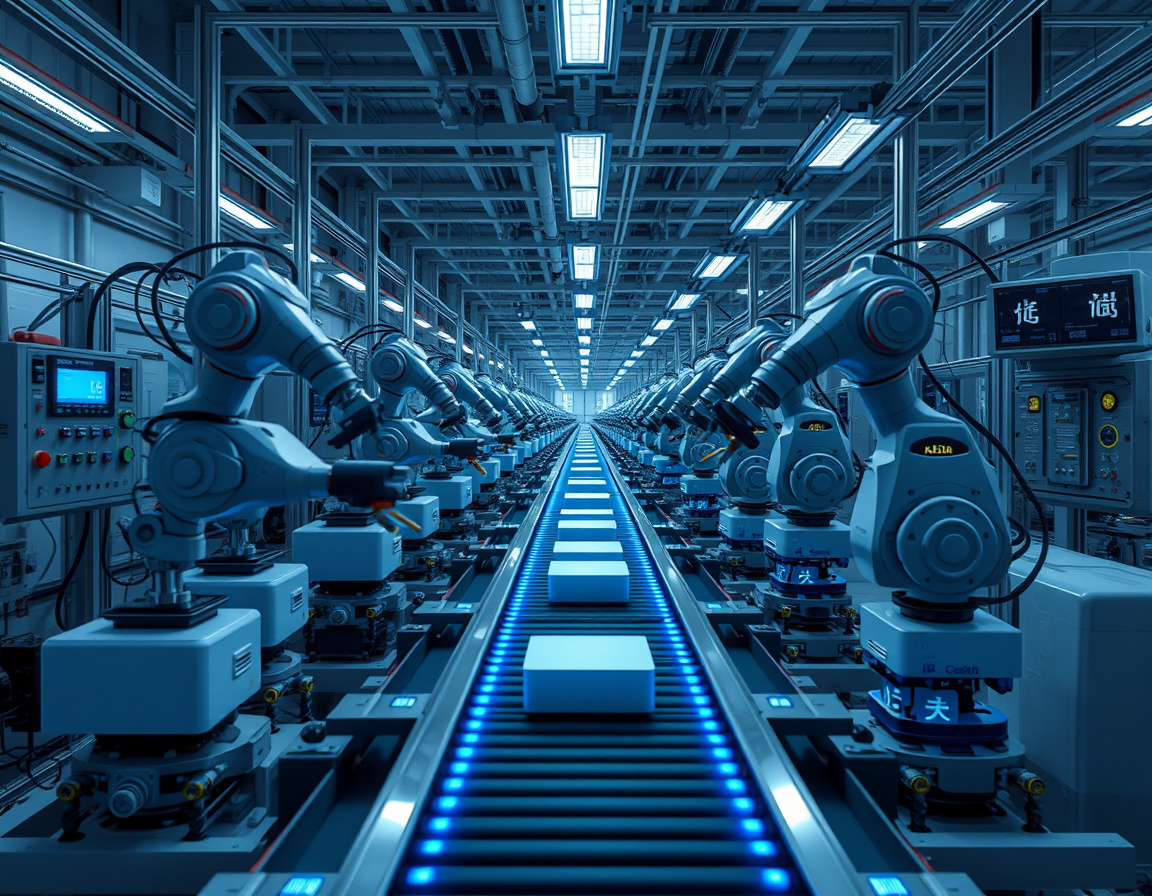

你看新闻,AI服务、机器人叫卖、智能客服取代线下岗位,这种画面现在不算新鲜,但在裁员潮里,这些技术被赋予了不同的意义——不再只是创新那么简单,背后钩织着一张经济硬核现实网。公司绞尽脑汁想办法用自动化“硬抗”成本涨价——毕竟人比机器贵多了嘛。

不过,自动化带来的冲击远不止职位消失那么简单。它改变了工作性质,重新定义了技能要求。以前你可能是个操作工,明天可能要变成懂数据、懂流程、懂机器维护的“动画师”。很多人并没准备好,就这么被时代抛下了。我的一个朋友就在一家大企业,因为部门引进了自动化流水线,不得不重新规划自己未来的路径,差点没笑出来——谁能想到,辛辛苦苦做了5年职场,现在突然发现得学点AI“修炼”技能了。

裁员的双刃剑:重组还是破局?

企业调整,裁员往往是最先采取的“快刀”。那种改头换面的重组不止让员工措手不及,也使创业与职场的关系变得更加复杂。很多人忽略的是,裁员并不一定总是负面的,至少在某些情境下,它可能是“变革”的催化剂。

想象一下,原本累积多年临时工和外包的庞杂团队,因为自动化技术,企业突然释出拼图,拆散那些冗余环节,努力留下“核心”精英团队,对内优化结构,对外提升竞争力。严格来说,这算是遵循市场规律的“适者生存”,但是对被裁的那部分人,这世道确实不太友好,毕竟很多时候并非能力问题,而是岗位被行政和技术安全感喊停了。

这也是为什么企业必须想得更远一点。无论从哪个角度看,裁员总是重创员工信任,是一场声势浩大的“信任危机”。某些大公司已经开始在裁员策略上迂回转弯,更注重员工再就业服务、心理辅导等“软着陆”,试图避免单纯数字游戏,损害企业品牌形象。然而,这招到底能走多远,还得打个问号。

靠技术“救火”,企业还能撑多久?

对经济疲弱、竞争加剧的企业来说,自动化无疑是免疫系统最强的“疫苗”之一。最近Indeed、谷歌和微软等公司频繁宣布裁员计划,有意思的是,这些企业同时投入巨资在AI实验室、开发新技术。似乎表面是“断臂求生”,内在是想做“凤凰涅槃”。

然而,这趋势能不能持续?有人调侃:“不是机器抢了饭碗,是人类自己给机器铺了个‘饭桌’。”这话虽然露骨,却戳中了一个核心——技术的进步不是单向受益,更多时候它是场复杂的博弈,赢家或输家依赖于谁能更快适应。

创业与职场这两个领域的交汇点,正被自动化快速重新划分版图。那些有能力规避单一技能依赖,敏锐捕捉趋势和不断自我进化的人,将成为明日职场的“幸存者”。但能处于这阵营的毕竟少数,更多的人处于“被动跟进”中,被裁员大潮淹没,心理震荡乃至生计压力无可避免。

把控变化,理智面对未来

突然间,裁员话题成为不断刷新新闻头条的“大块头”,无论是经济学家、CEO还是普通员工,都不得不重新思考这个时代与就业的关系。自动化不是洪水猛兽,但也绝非儿戏。谁能站稳脚跟深挖技能升级?谁会成为又一批淘汰下去的“过客”?大多数人内心早就开了千回百转的辩论。

创业与职场之间的分水岭被这轮裁员潮猛然加深。那些想要携手技术打跑困境的企业,和从中受挫的个体都值得同情——未来的路,也许更糟,也许更好,但至少,我们要学会在混沌中找到抓手,而不是迷失。

如果说裁员是一场阵痛,那么自动化就是这场变革中的锐利刀锋,只是看你敢不敢握紧这柄刀,去劈开一条未曾预料的路。

评论功能已关闭