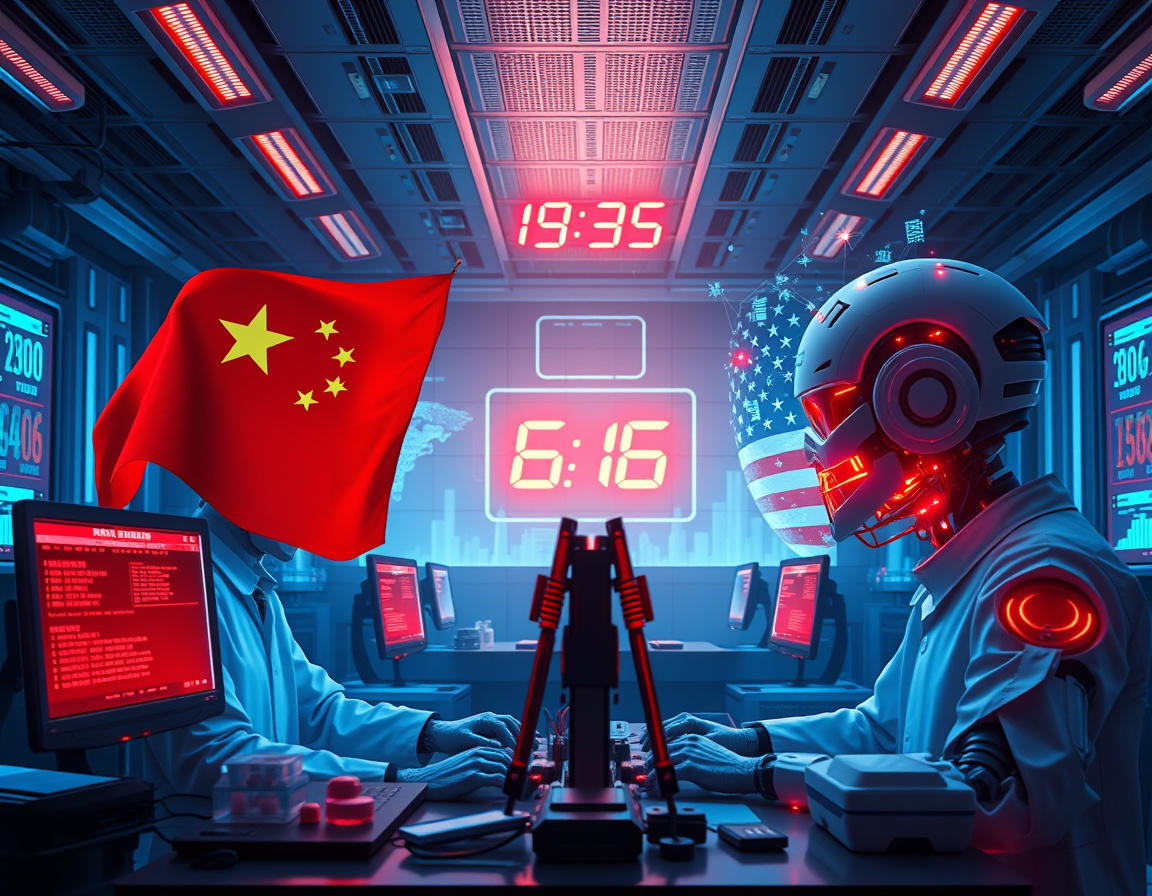

2025全球科技政策:AI监管与中美技术竞争升级

2025全球科技政策:AI监管与中美技术竞争升级

2025年的科技领域,犹如一部没有剧本的连续剧,每一幕都充满悬念和变数。人工智能(AI)的热潮仍在继续,但与此同时,各国出于各种各样的理由,对AI的监管开始变得更加严峻和复杂,尤其是在全球头号科技大国——中美两国之间,这场无形的技术竞赛已经进入了新一轮的升级阶段。

说到AI监管,坦白讲,这可不像以前那么简单了。2025年,美国推出了更加严格的《人工智能扩散框架》,针对那些“封闭式”的高级AI模型进行重点监管, 就好比你家那台智能音箱,不再是简单听歌那么简单,而是变成了“潜伏”的技术隐患。这种控制技术传播的想法,在以前可能听起来有点“极客老爷爷”的味道,而现在已经变成了政策的主流。更有趣的是,这种监管不仅仅是紧紧盯着技术本身,更加关注的是它背后的伦理、安全和社会影响。

中国这边,虽然外界常说“政策雷厉风行”,但其实也不光是硬碰硬。通过推动科创板的改革和并购重组政策优化,中国在为科技创新搭建更通畅的资本通道。北京、深圳等地的数字经济产业大会更是吹响了新一轮数字经济转型的号角。它们试图把科技创新和资本市场这两条赛道绑在一起跑,毕竟,没有“钱”的创新,就像加了马的车没有路走。

可是,别以为这是一次单纯的科技“锦标赛”,它背后的政治味道很浓。中美两国在技术领域的较量,尤其是在知识产权和技术转让领域的争端,一直是新闻头条的常客。美国在301调查下对中国技术公司施压的消息一再出现,即使最近豁免期限被延长,也没停止它那紧绷的神经。而中国方面,不断加强产学研结合,尤其是在北京推动科技基础设施提升,意图打造更完善的技术生态系统,将创新从“能发明”变成“能用得上”。

不可否认,AI的爆炸式发展加剧了这种国际科技政策的博弈。很多时候,话题不再局限于加快创新速度,而是如何在“创新”和“安全”之间找到那条细线。毕竟,一个AI如果连基本的安全保障都没做好,它产生的社会问题可能比它创造的价值更多。想想那些被无数科幻电影预言的人工智能失控场景,虽然听起来夸张,但现实中的“监管失控”同样令人感到不安。

2025年的政策制定者可能正站在这样一个尴尬位置:既要推动数字化的高速发展,又必须压紧监管的安全阀。尤其是在互联网动态层面,数据隐私保护、算法透明度等议题越来越被推到风口浪尖。例如,美国在AI数据治理方面,不遗余力地提出各种规范措施,而中国则更倾向于以国家层面对重点技术进行战略部署支持。这种截然不同的路径,让国际互动偶尔变得像跳华尔兹:配合中带着不确定性,偶尔踩到对方脚。

另外,有趣的是,全球其他国家也在这场角力中扮演不容忽视的角色。欧洲、日本、印度等地纷纷推出了符合自身国情的科技政策,以此抢占数字经济的“下一个风口”,不仅仅是在追赶,更是在塑造属于自己的技术生态。这最终形成的是一个错综复杂的科技大棋局,中美当然是重头戏,但远远不是全部。

写到这儿,不禁感慨,这么一盘大棋,即便你是旁观者,也能看出端倪:AI的监管不再是技术专家和少数政策制定者的秘密游戏,而是关乎全球格局与社会价值的大议题。科技政策的制定,已经转变成国家软实力和智力资本的较量。每一条新规,或严或松,都可能成为撬动市场和创新的杠杆。

眼下的焦点似乎落在如何让AI变成“安全的伙伴”,而非“失控的怪物”。美国的法规尝试,中国的资本活水注入,与中美激烈竞争下的技术转让炮火,构成了2025年不可回避的主旋律。在这场博弈中,谁能更好地驾驭AI,谁就握住了未来科技和经济的钥匙。

最终,未来的互联网动态和科技政策将会走向何方呢?可能就是现在这些火花四溅的角力,慢慢凝聚出的一个答案——但你懂的,科技从来没有简单的答案,也绝不会停于现状。我们只能拭目以待,这次的“莽荒时代”会不会带来惊喜,亦或某种意想不到的转折。

毕竟,科技界的戏码,才刚刚开幕呢。

评论功能已关闭