2025中国科技新政:开放赋能创新驱动高质量发展

2025年的中国科技新政,摆在眼前的,是一副活色生香的画面:开放打造舞台,赋能激发潜能,创新驱动高质量发展如探戈般步履坚定而灵动。说起来,这些牌面背后其实藏着不小的野心——不光是经济层面的一招“稳棋”,更是科技格局中一次意味深长的“布局大戏”。

让创新成为时代的“加油站”

你别看新政的字眼挺官方,其实底下是掷地有声的放话:创新要当头,不能打小九九。科技创新不再是花架子、政策“秀肌肉”,而是要真正成为产业升级和经济提质的加速器。比如半导体、人工智能、生物医药这些领域,政府和地方都按下了快进键,拼力构建研发“生态圈”,不让任何关键环节掉链子。

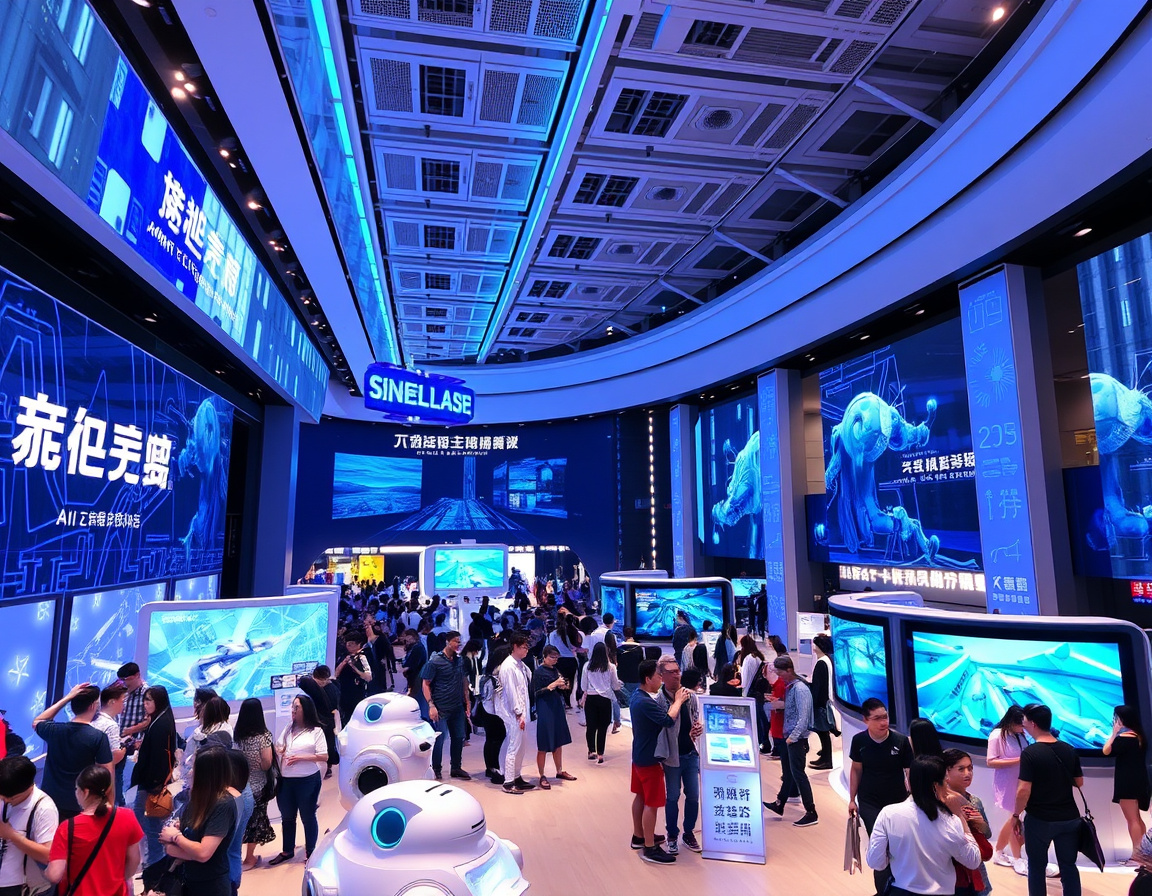

这不仅是技术人的专利,还是全社会的“燃料箱”。那些闪闪发光的技术背后,是新业态的崛起、消费结构的升级,甚至是城市形态的“重绘”。拿深圳的“智慧之夏品牌展”来讲,3D打印机器人可不是科幻电影里那种遥不可及的“黑科技”,它们已经走进生活小场景,智能家居也成了家常便饭,在这些新芽里,藏着未来经济的种子。

开放——打破壁垒的钥匙,别想封堵

别以为开放是老生常谈,那可是这次政策的重中之重。国际局势不稳定,全球产业链也在经历地震一样的重塑,闭门造车是死路一条。政策特别强调,通过开放释放创新潜力,搭建国际合作大平台,吸纳全球智力资源。中国的科技园区、创投环境甚至政策兑现,瞄准的是“市场化、法治化、国际化”三条腿走路。

这让人想到互联网动态中那些迅猛的创新浪潮,中国不想再做观众,而是摇旗呐喊的参与者。这种开放的姿态,也是对外资企业的最大诱惑,无非一句话:来吧,我们保障你能在这片土地上尽情释放潜能,合作共赢。

国际合作不止于花架子,科技是“硬通货”,哪怕在外交场合也能看到这股劲头——外交部的发言人郭嘉昆就多次用“确定性”形容中国经济发展的动力,含义里是开放、创新和改革的“稳定三剑客”携手同行。

政策与市场,跳着“双人舞”

别被政策文件的沉闷外壳蒙蔽,实际背后是一场复杂的协调歌舞。财政税收、宏观调控、科技专项、人才培养——各个环节有节奏地配合着,让创新“有土壤有水源”。这不简单是“政府出钱、企业改良产品”,而是深度变革营商环境,降低创新之路的“进场费”,让企业敢闯敢拼。

比如北京国际基础科学大会和数字经济大会,这不只是一场场会议,更多的是搭建了交流思想、促成合作的桥梁。这些活动背后,潜藏着政策更深的野心:跨界融合、战略新兴产业一拍即合,应用数学、人工智能成了催化剂,推动产业链往前走N步。

那些更新鲜的味道

你会发现,2025年的中国科技新政,不再是单靠“堆资金”就行了。变化像是开了个新局,政策制定中渗透了更多细节情绪。人才被赋予的空间更大,市场化的作用被尊重,国际合作更像“一场无休无止的马拉松”,而非金秋一掷一掷。

对于互联网动态的观察者来说,这意味着更多的激荡和试验。一方面,中国希望在新旧动能转换中跑得快一些;另一方面,也不忘在全球舞台上大声宣示“我很开放,我愿合作,我有创新的底气”。

高质量发展不只是挂在口头上的词汇,它是一种“态度”,是对产业升级的坚守,是对创新生态的不断修炼,是对多元合作的开放胸怀。如果说过去几年中国科技像是处在“快跑”的起跑线上,那现在正是呼吸、调整、带着更多“底气”冲刺的时刻。

其实,这背后也映射着一种更广泛的共识:经济不能靠蛮力,科技不能靠闭门造车,开放不是软肋,而是最硬核的竞争力。

结尾的随想

在我看来,这轮新政更像是中国科技新篇章的序曲,每一个笔画都透着急切和期望。既要向世界展现自己的创新成就,也要吸引更多同行者一起书写未来。虽然前路不会一帆风顺,但只要握住这把“开放+创新”的钥匙,路口就有光。

回头看看那些热闹的会议,科技部和地方的协同,政策和市场的无缝对接,我隐约感受到,有一股力量在江湖之外静默流淌,叫做“创新驱动高质量发展”。这股力量轻柔却强劲,像初夏的风,吹散迷雾,也带来无限可能。

评论功能已关闭