2025年美国企业7月裁员激增139.8%,累计超80万人

2025年7月,美国的裁员数字突然像火山爆发一样猛增了139.8%,这个数字背后隐藏着一个个企业的“无奈体操”——不得不通过裁员来拼命挤出喘息的空间。62,075人的岗位在一个月内被抹掉,这个数字比疫情最严峻时的某些阶段还要骇人。更让人揪心的是,2025年1月至7月的累计裁员人数已经冲破了80万大关,圈钱和稳健发展的天平似乎倾斜了太多。

经济风暴下的“裁员潮”

经历了几年疫情余波未了,以及全球供应链的重构,美国的经济增长仿佛被上了一记闷棍。你看,核心个人消费支出物价指数(PCE)虽然仍在上涨,通胀依然成为压在企业头上的大山,但实际消费者的钱包却没有打开,消费增长仅仅0.1%。这让企业灰心丧气,收入难以维持,只好压缩成本,裁员自然成了剃头挑子一头热——必须砍。

想象一下,在大街小巷,每一家门店背后都是国企甚至跨国公司的连锁反应。有人买得少了,企业就要代价——哪怕被砍的正是那些你我可能从没听过的岗位。裁员数字飞涨,正是经济步履维艰的一个缩影。

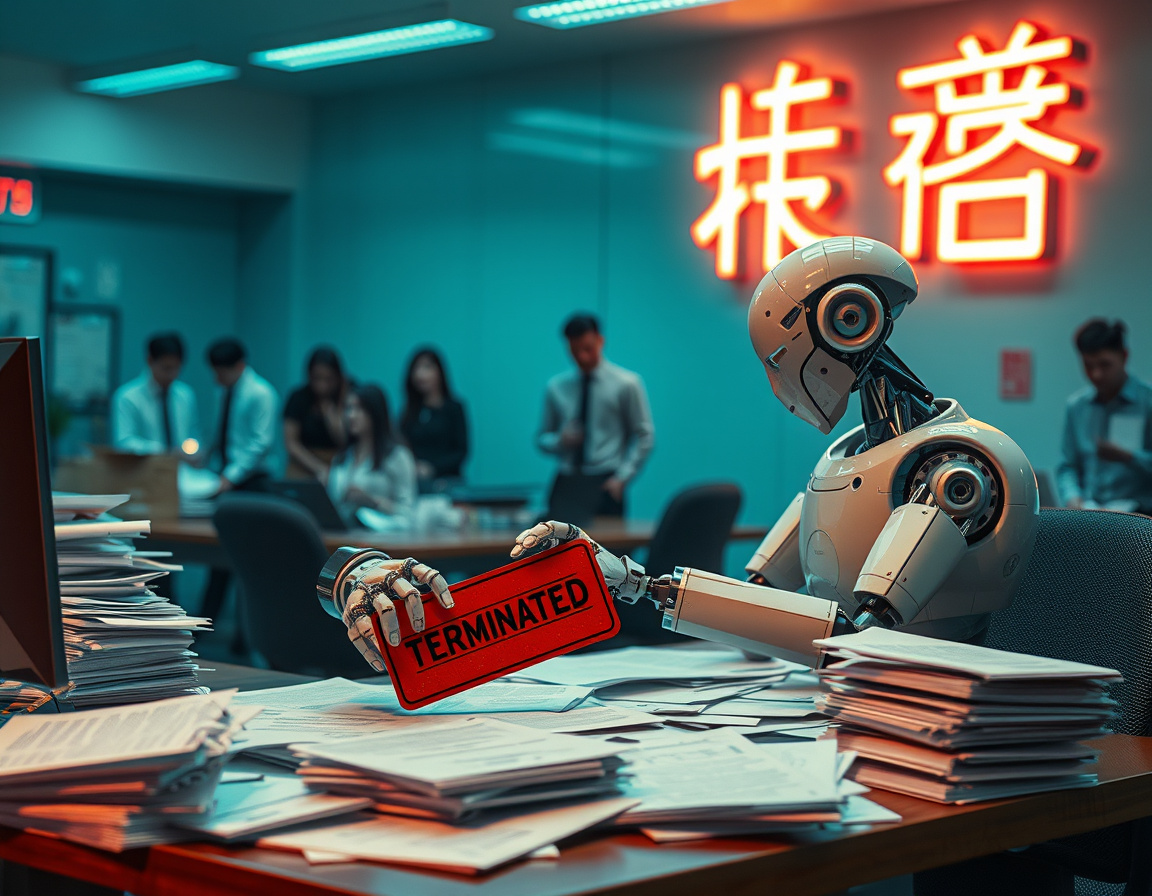

AI取代人的“隐形刀刃”

裁员的背后,不止是经济下行那么简单,这还裹挟进了一株好比“隐形杀手”的科技大树——人工智能。2025年你会看到花旗银行要裁2万人,很多岗位被AI替代,这可不完全是坏事,要知道那些AI可是超高效的“24小时不打烊员工”,能帮企业节省大笔成本,却也让不少人为“机器时代”先睹为快。

这折射出一种趋势,甚至从创业与职场的视角来看,许多原本肩负重任的岗位,现在不得不与冷冰冰的程序和算法共享“饭碗”,而且夹缝生存压力骤然升高。你说,这是不是有点儿像《银翼杀手》里的未来世界?虽然还没破灭,但距离变成“机器时代”的暮光倒也没差多远。

结构调整的“大手术”

宝洁裁员7000人,保险行业撤110多个分支,这不是简单的人数减少,而是一场大公司的结构“大手术”。他们不是想单纯砍人头,而是想压缩冗余环节,把责任范围堆给幸存的员工。说白了,就是“多头马车”变成了“单头猛兽”。这让人不免疑惑:剩下的员工是不是得成了“多面手”?而那些岗位被裁的同事,可能围炉夜话时会倍感未来的迷惘。

这种大规模调整,连带把不同年龄、不同级别的员工都卷进了旋涡。老员工的高薪似乎成了亏本生意,年轻员工又因为业务收缩而被推进裁员名单。从一线操作员到中层管理层,没有人能真正高枕无忧。

全球豪华车厂奋力求变

不仅是美国本土企业,跨洋来看,德国的豪华车巨头们也没闲着。奔驰、奥迪在电动化大潮中硬生生地推行裁员计划。2025年,这家老牌车厂要削减10%的产能成本和固定成本,同时砍裁部分间接岗位。整个汽车制造业仿佛一锅翻滚的汤,毕竟,旧车型被替代,新能源的核心竞争力还在磨合期,成本控制成为最紧迫的事。

这不禁让人思考,在全球经济一体化和技术变革夹击下,那些曾经被视为“铁饭碗”的大厂岗位,也开始像秋叶一样飘零。

失业救济申请为何还没爆表?

有趣的是,虽然裁员人数暴涨,美国的失业救济初请人数却没像我们以为的那样井喷。这个微妙的现象背后,也许有企业急于重新招聘短期合同工,或者更多人进入了自由职业和零工经济的大潮——一个人可能干几个兼职来拼凑收入。

这现象反映了职场的多元生态,传统企业裁员与灵活就业的双重节奏正在交织,最近几年“创业与职场”身份的边界日渐模糊。

一场没有终点的试炼

综观7月这个数据爆炸的月份,企业裁员如疾风骤雨一般扑面而来。这既是经济大盘子里的风暴,更是技术革命冲击下的阵痛。对员工而言,如何在波浪中找准平衡,跟上快速变化步伐,成了每个人都绕不开的题目。

对于创业者和职场人,这可能也是一个警钟:增速放缓、成本压力、技术革新,都不是短期现象,而是一场深刻的产业升级。未来的职场不会回头,只有适应、转型和不断学习才是命门。

生活总是不公平,裁员固然让很多人夜不能寐,但同时,变革也孕育着新的机会。如何在风暴后重塑自我?可能才是下一季最值得探索的话题。

评论功能已关闭