北京发布具身智能三年规划 剑指全球机器人产业标杆

北京发布具身智能三年规划,剑指全球机器人产业标杆

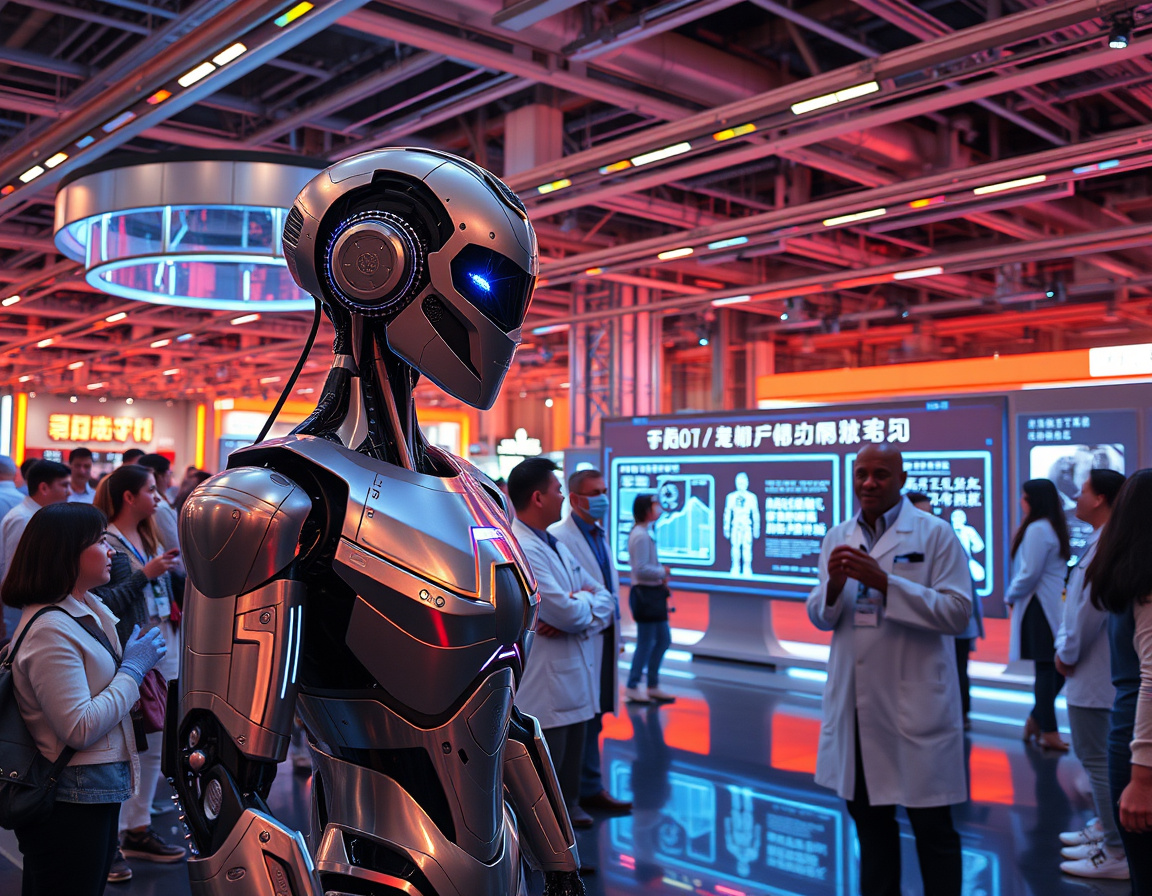

谁能想到,咱们熟悉的北京,这座古老与现代叠加的城市,正急速变身为下一站机器人革命的主战场?8月16日,北京市正式发布了未来三年具身智能发展规划,目标明确到令人心跳:打造全球机器人产业的技术和商业标杆。坦白说,这不仅仅是一份科技政策文件,更像是一张“未来工业领航图”,从感知、思考到精准执行,全面盖过了机器人那些抽象冰冷的板块,往里注入“灵魂”的意味。

成年累月的积淀与步步为营的节奏感

说起来,这份规划并不突然。北京其实并非一夜之间决定当机器人王者,早在2019年就已开启连续几轮三年行动,等于为这场技术盛宴奠基打桩。酷炫的是,通过政策的“有形之手”与市场“无形之手”协同,北京成功盘活了一整条产业链,从元器件制造到智能算法,从研发实验室到商业应用——几乎每一环都在加码升级。

这些年,城市的创新生态不断完善。举个例子,松延动力的机器人产品就特别亮眼。2024年年中交付量破百,今年8月直接锁定200台的“冲量”目标,这速度真挺有看头。事实证明,活跃的市场不只是靠炒作主题,而是需要真正的产品细节与需求对接。

多模态融合与“大脑 + 小脑”模型:机器人不再是“死板的机器”

科幻电影铺天盖地描绘未来世界,但具身智能的发展,让机器人不再是单纯执行指令的机械臂,而是有点儿“生物”味儿的存在。

咱们北京的规划本质上聚焦三大“绝活”:多模态融合感知、大模型“大脑”和技能型“小脑”。

多模态融合感知,就是让机器人学会用眼、耳、皮肤一块“收集信息”,然后形成复杂可靠的环境判断,比单纯视觉识别强的多——比如听到汽车喇叭声再转身观察,形成综合判断,这点儿很不容易。

“大脑”大模型则让机器人有了更“聪明”的推理和运筹能力,可以说是智能决策的“大脑中枢”,提供逻辑推断支撑。相比从前那种死板预设规则,现在的机器人更像是学霸,能在海量数据中灵活应对。

“小脑”技能模型则专注身手灵活,强调细节动作的精准和灵敏,譬如手指协调抓取、复杂的装配动作。说白了,就是让机器人动作不再“笨手笨脚”,执行效率和质量直接提升。

你可能觉得,这听起来很科幻又很复杂,但背后的应用却是相当紧实的,比如工业制造线上的智能“焊枪”和装配机器人,已经从传统流水线转向全流程数字化跟踪,加上AI算法,效率蹭蹭往上窜。

商业实战场:让梦想离实验室更近一步

技术抢眼有啥用?落不到地儿就是“虚头巴脑”。北京这次把目光瞄准商业化“跑通”路径,给出的答案是:把机器人丢进真实应用场景的“野外”去历练。

2025世界机器人大会和世界人形机器人运动会这两个舞台,就成了技术与市场的“热锅”。来自16个国家的团队同场竞技,竞争之外更多的是技术、思路的交流,甚至合作机器人的未来剪影也在这里种下种子。

别忘了,机器人技术向来是“拼场景”“靠落地”——这次规划强调的多场景赋能医疗、物流、服务业——那些看似细碎的应用,实际上是支撑整条产业链稳定增长的基石。没有真正的行业落地,不只是闹着玩,机器人再先进也是摆设。

互联网动态与科技政策的双轮驱动

说到底,这份规划的背后,还是政策与市场的笨拙又高效配合。按照《“十四五”机器人产业发展规划》和国家科技纲领指导,北京的动作确实踩准了国际大势和国内需求。

互联网动态的发展让数据流爆炸,人工智能的算法飞速进步,这些都为具身智能的发展铺设了宽阔跑道。北京政府重点扶持,设立专项资金和投入机制,推进技术攻坚和生态建设。重点强化创新主体,企业和科研机构显然被推到了风口浪尖。

这也不是一朝一夕的事情。北京正试图借助这份三年规划,把控机器人产业发展“最关键”的窗口,塑造一个具有世界影响力的产业高地。

未来三年:是履约,更是抢跑

未来的路不会一帆风顺,突破难关和产业痛点依旧不少——感知准确度、动作协调性、商业模式的成熟度……这三耗子会反复出现。但规划强调了“从实验室到市场”的高效转化机制,似乎给这些难题开了一扇光亮的窗。

从技术积累到产业扩散,再到产业链上下游协同,这场“具身智能”马拉松,正是北京希望用硬实力撬动未来经济新动能的战略之举。

放远点看,它不仅关乎产业竞争,更映射出中国作为科技强国的战略野心。机器人不再是单纯的“工具”,而是承载着智能制造、智慧生活的多面“魔法盒”,开箱之后会对全球产业结构产生波澜。也许,几年后,我们走在北京的街上,抬头望见的不仅是蜿蜒盘桓的航天云图,还有机器人轻盈穿梭的人影,那时,这座城市的科技故事,会更传奇。

互联网动态的快速进展加上科技政策的精细落地,其实让这场技术革命带着人文温度,也让产业发展脚步既踏实又充满跳跃,接下来,北京乃至中国的机器人产业,值得我们每一个人拭目以待。

评论功能已关闭