2025年度工业互联网云化智能控制关键技术启动

2025年,工业互联网的江湖再起波澜。这回,真正瞄准了“云化智能控制”的核心,各路IT技术与开发高手齐聚,将“架构”这块复杂拼图重新洗牌,试图打造一个既智能又敏捷的工业新生态。咱们说,这不光是技术革新那么简单,更像是给工业制造插上智能化的翅膀,飞得更高、更远。

未来工业互联网:不是“云”那么简单

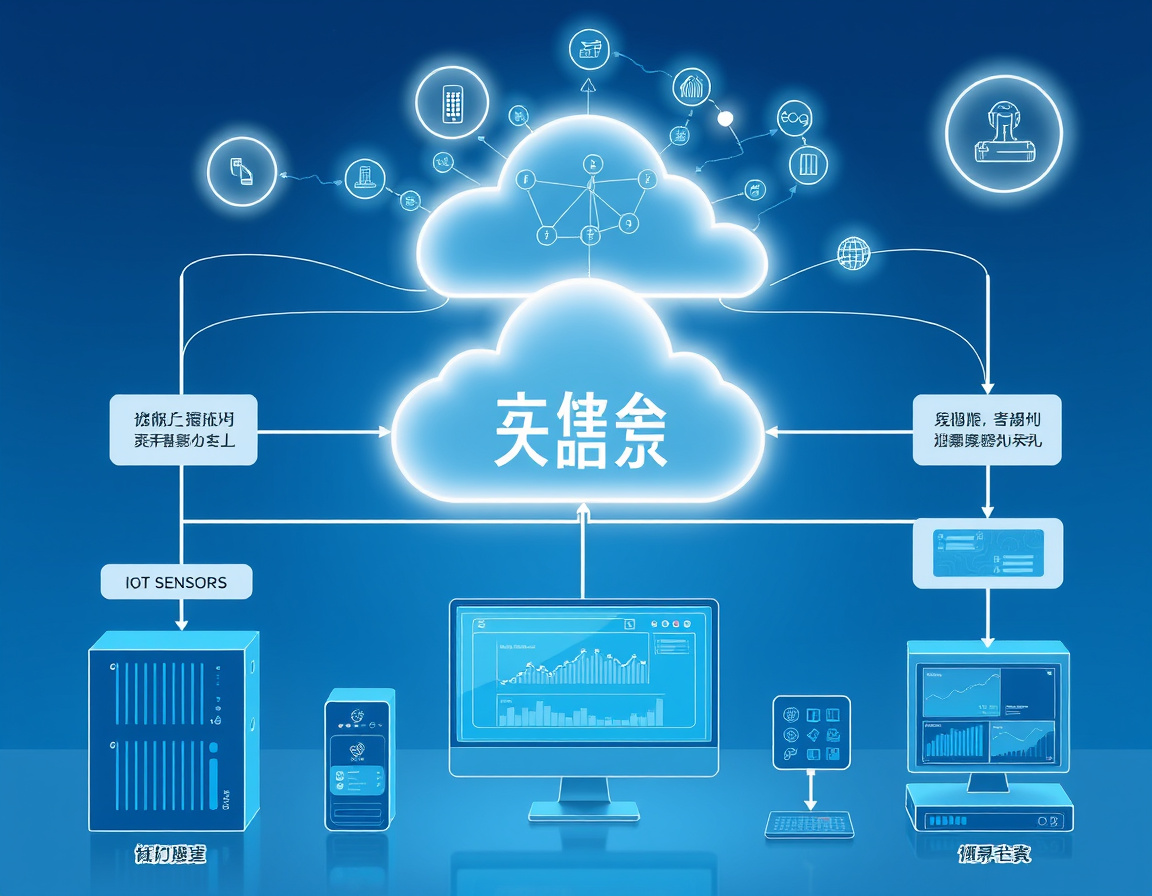

你看,现在的工业互联网,多像个散漫的巨人,数据多、节点多,却又像个老朋友不太靠谱,反应迟缓,偶尔“卡壳”。为什么?因为底层架构就像城市的交通路网,走的都是单车道,瓶颈多,拥堵严重。2025年启动的这项重大项目,瞄准了“虚实融合的云化智能控制架构”,想要打破这条路,搞成多车道高速公路,引入云边协同,让计算和控制无缝切换,人机物智能连接不掉链子。

这里的关键词是“虚实融合”,意思是数字世界和实际工业现场要无缝衔接,比如数字双胞胎技术,实时映射机械设备的状态,云端协调边缘设备的运行,控制逻辑不停地在云和边缘来回切换,像DJ打碟一样炫酷。这种多级异构计算架构,不仅考虑多种控制协议共存,还要时延低、切换快,工厂车间的机器反应得跟心跳一样精准。

智能控制不是空中楼阁,是有血有肉的系统

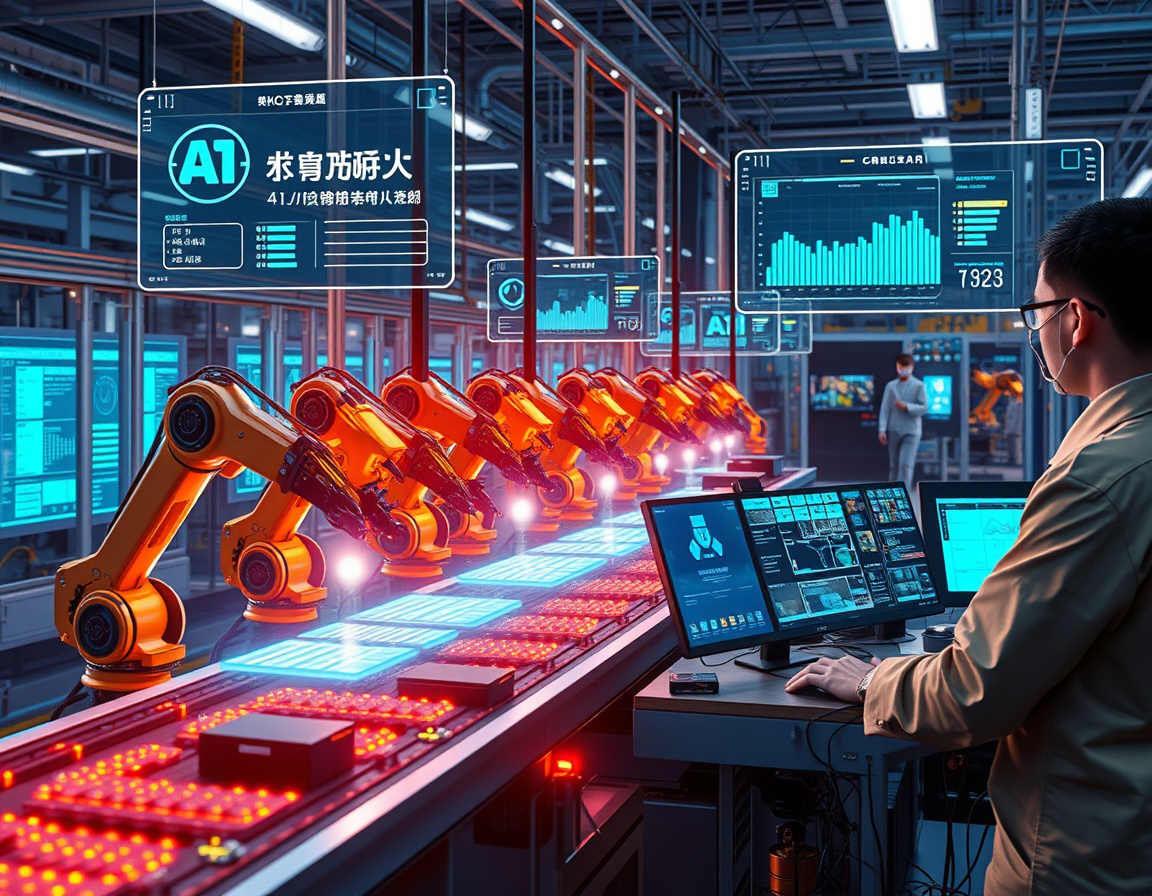

说回那个“控制”,它其实很敏感,任何一丁点儿延迟都可能让生产线翻车。以往的工业控制依赖集中式服务器,运算和决策都统一处理。听着很简单,其实针尖上一样拔毛,数字世界和现实世界之间的差之毫厘,可能导致生产事故。2025计划大胆让边缘计算挑大梁,把部分智能决策挪到车间边缘节点,减少数据往返云端的时间,一边还能保证计算轻量化、模型灵活重构。边缘设备轻巧加智能,简直像把脑袋装到了机械手臂上,反应速度那叫一个快。

这套架构还得对接多种处理器和协议,不是说谁用啥配件都能自动兼容,得统筹兼顾,打磨成千锤百炼的“工业级智能体”。这条路不好走——多厂商、多设备,协议标准、接口繁杂,现实就是个大拼盘,但正是这“拼盘”越复杂,越考验架构设计者的智慧。

体验升级:用标杆行业说话

说白了,设计再牛,没落地演示验证,都不过是纸上谈兵。今年先把目光投向航空航天、装备制造这些高尖端产业。想象飞机引擎那复杂程度和精准度,不管是对控制周期还是响应速度,都是极致要求,让云化智能控制架构真正“站得住脚”。技术通过实地反复考验,调试毫秒级的响应延迟,处理百点以上设备的动态负载,才算赢得这场人才与技术的“马拉松”。

不仅为行业树立样板,更为整个工业互联网提供技术示范:如何搭建智能制造生态,怎样保证系统安全稳定,瞄准未来数字经济的底层支持。毕竟,未来制造业得能抗住各种突发和复杂环境的考验,不是单兵作战,而是一整个智能化大军的不同兵种协同作战。

IT技术与开发层面的思考:架构的秘密

话说回来,架构设计的核心是什么?有人说是技术,有人说是管理,但我更愿意把它看成“协调能力”。云边协同、异构计算、智能决策看上去像是科技大餐,实际上得先解决底层细节:数据流怎么透明?时延怎么被压榨?安全怎么防护?能不能动静之间的切换毫无感知?这不单需要算法创意,更需要工程师深耕经验与前瞻布局。

这项计划也顺势搭上了AI热潮,行业专用大模型的应用让智能控制不再死板,能动态重构控制策略和预测模型,系统会越来越“聪明”。别忘了,这些大模型背后是海量数据和边缘智能融合的结果,当AI像隐形的幕后推手一样在工厂里深度运作,机械设备就不再是单纯的机器,而是具备基础判断能力的“数字工匠”。

智能化浪潮下,别忽略“工匠精神”

其实,智能控制架构的技术革新提醒我们:任何技术繁杂的背后,都离不开工匠精神。每一个边缘节点,每一条调度指令,都凝聚了无数人日夜攻关的汗水。这不是简单的“升级换代”,而是工业的深刻革命。制造业作为国之锋芒,只有把技术的温度和坚韧融进骨子里,才不会在数字时代迷失方向。

撇开花里胡哨的名词,咱可以想象:一个没有延迟的工厂,机器互联犹如脑神经间高效传递信息,出现问题能一瞬间预警调整,智能助理像老员工一样懂业务,这就是即将到来的回归本质的工业互联网景象。

未来已来,技术只是开端

2025年的研究计划到位,是一出好戏的序幕。它让人充满期待——不仅是国内工业互联网的跨越,更是技术全球竞赛中的中国选手稳步抢占优势。当“架构”这个看似枯燥的关键字闪耀未来工业之光,或许我们真的能见证制造业从此摆脱“笨重”和“缓慢”的标签,走上高效、智能、自主的快车道。

技术固然重要,但我更期待那些在车间里、工厂里把这个架构用起来的人们,他们会用智慧和创造力,为工业互联网谱写更动人的篇章。

2025年,不远了,工业互联网的云化智能控制时代,正一步步走来——让我们拭目以待。

评论功能已关闭