中文网络无法提供最新国际科技政策动态

中文网络无法提供最新国际科技政策动态

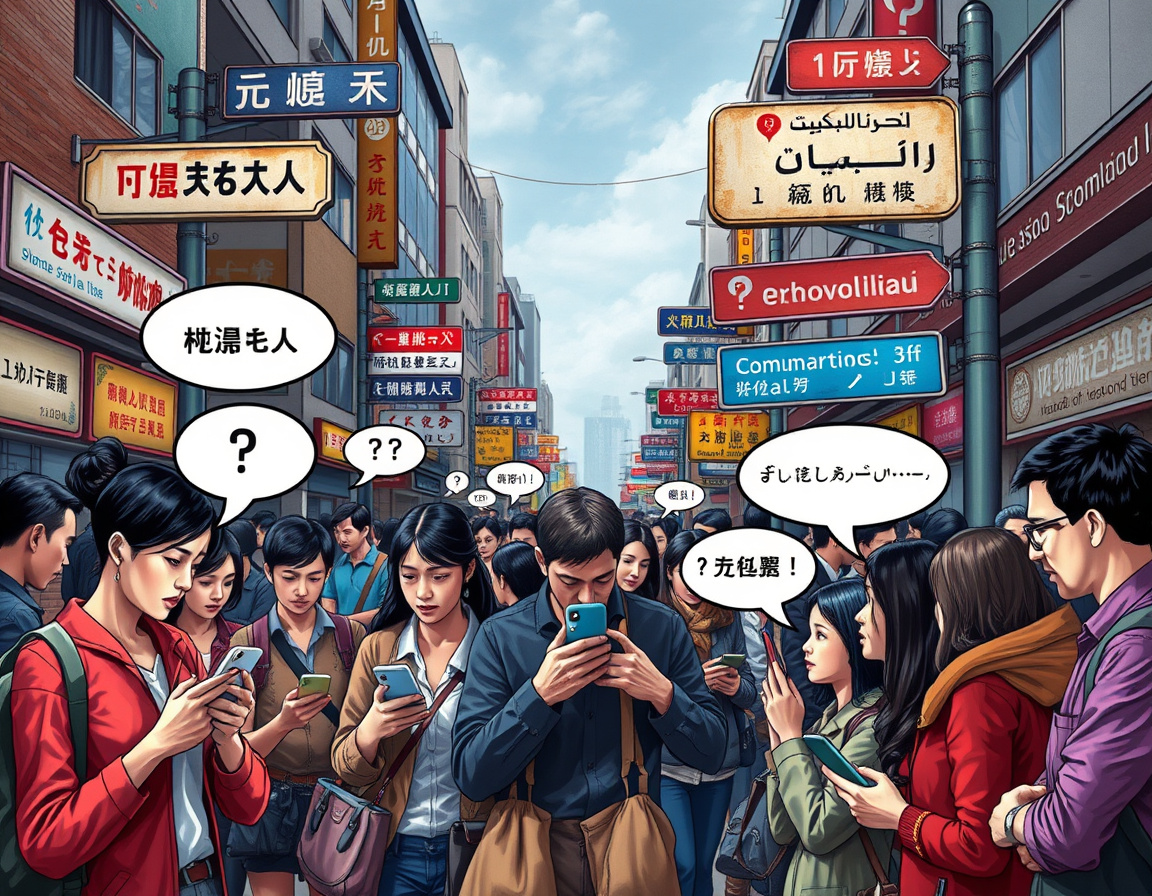

说起来,这年头想靠中文网络去蹲最新的国际科技政策,简直是比钻牛角还难——没准是连牛角都快比它还容易捅透。也别说啥网络发达,信息满天飞,尤其是互联网动态这一块,咱们常用的中文平台对最新国际科技政策的反应总显得那么拖沓,甚至隔靴搔痒,顶多是小范围翻译搬运,少了点麻利劲儿和现场感。

为什么中文网络在这方面这么尴尬?

咱们从根儿上来扒一扒这事儿。首先,国外的科技政策,尤其是那些刚刚出炉、还带着鲜辣新闻气息的,绝大多数都是英文的,或者说是地道的英语生态里生根发芽的。官方通告、学术论文、白皮书、行业评论,哪怕是一场Twitter上的专家论战,都用的是英语。这是它们信息传播的“母语”,也是快速更新的桥梁。

中文网络呢?大多时候只能当个“二手货”,依赖翻译或二次解读。翻译这活,看似简单,实则如走钢丝,不仅要精准传递信息,更得顾及受众的理解习惯和语境差异。行业专业性强、政策内容复杂抽象,光这一步就容易出错或者造成信息延迟。于是,最新出台的政策往往要隔几天,甚至更长时间才见得中文河面泛起涟漪。

信息发布链条的“漏斗效应”

再说说信息发布渠道,国际主流媒体如Reuters、Bloomberg这类大号,它们的即时通讯能力简直像超音速列车。一天几次更新、秒级响应。反观中文网络平台,尤其是官方发布渠道,普遍存在层层审核、逐级传递,这过程不仅拖慢速度,还可能影响政策解释的风向。

更不要说,科技政策本身就像“千层套路”,涉及经济利益、国防安全,还有国际政治博弈,相关解读必然谨小慎微。换一句话说,中文报道就像钢琴家叠了好几手防护膜弹奏,声音会被层层掩盖,难有原声原味的及时爆发。

互联网动态的碎片化与滞后性

你可能要问,微博、知乎这些地方不都能聊科技政策吗?能聊,且大多是碎片化信息拼盘,真正能揭示政策本质或国际大势的倒不够。有人喜欢在网上热烈讨论政策的潜在影响,但越往下钻,信息滞后的问题就越明显——有时候都是几周前,甚至几个月前的“老新闻”。这就如同在开会时你拿的是上次会议的纪要,尴尬不?

而且,互联网平台的算法更青睐流量、热度和用户停留时间,那种真正专业、冷冰冰的新政策解读反而没啥用户缘。流量决定内容的生死存亡,所以一些简短刺激的标题党或有趣的吐槽比深度政策拆解更容易一炮而红。结果,真正国际科技政策的更新反倒被挤得灰头土脸。

语言壁垒与文化差异的隐形墙

不能不提的是语言功底和文化思维的不同。英文网络里那种科技政策讨论,大家习惯直奔主题,有时甚至夹杂很多专有名词和隐喻。中文网络用户喜欢背景铺陈、故事化表达,导致因为语言风格和文化框架的落差,使得国内外科技政策传播和理解不对等。

这就好比两个不同频率的广播信号,接收端错过了那么多微妙的调频变化,看着新闻不是觉得“奇怪,咋回事”,就是“喔,原来是这样”,甚至被误导。明眼人都知道,信息传递的节点,一环出问题,整条链条都会断档。

中文网络是否有改进的可能?

说归说,谁都不想面临信息壁垒,尤其是在科技发展日新月异的今天。中文网络也在努力改进,比如引进更多国际资讯源,自建翻译团队,开展跨语种媒体合作,还有利用AI辅助翻译和实时更新。但这东西就像做饭,光有好锅、好火还不够,得用上靠谱食材,配什么调料,什么时候起锅,全都试了才知道味道。

与此同时,国内的用户习惯和对资讯深度的需求也是一块不小的试炼场。过度依赖英文媒体,显然不现实,毕竟中文是主战场,不管是阅读舒适度还是文化认同感。未来能否打破“信息隔阂”,还得看更多优质内容生产者愿不愿意投入时间和资源去做这条“穿针引线”的活儿。

结语:信息海洋里的“小船”

在这信息爆炸、全球科技政策风起云涌的时代,中文互联网似乎还像一艘摆渡的小船,努力从浩瀚的国际海洋里舀水,但水不能时刻够新鲜,远远追不上风口浪尖上的国际动态。想搏个上岸热搜,看似简单,一旦真正钻研,就知道其中曲折。一面是信息堵塞,另一面是语言和文化的重重壁垒,令事情错综复杂。

可别忘了,最关键的是——只要心怀求知,善于多方汲取信息,加上一点点耐心,网络这条河流迟早能淌出一泓清水,照亮咱们每一个想深入了解科技政策的灵魂。到那会儿,或许中文网络就能自信地说:“别光看英文,也来看看咱们这儿的科技政策生态!”你说呢?

评论功能已关闭