大型语言模型加速进化,多模态与垂直应用成新趋势

大型语言模型加速进化,多模态与垂直应用成新趋势

最近这些年,大型语言模型的发展速度简直令人咋舌,就像掉进了快进键里,根本停不下来。以前,大家还在争论大模型是否真能落地,现在倒好,它们不仅扭头就来句“我还能看图,说话,编代码,还能帮你理财”的全能选手了。别说科技圈,就连普通人也开始觉得,“哟,这玩意越来越聪明了,真是越来越像个万能小帮手”。

从文本王者到多模态大咖

先说说多模态,这可是最近的大热门。大模型跟我们传统印象里的文字机器不一样了,它不再满足于只“听你说话”,还活络地开始“看懂”图片、语音甚至视频,打起了视觉和听觉的主意。你想想,一边聊着天,一边把照片发过去,模型能帮你分析内容,甚至给出专业意见,这效率和体验上都翻了好几番。

你可能会说,这不就是以前OCR加个NLP吗?不,真不是那么简单。现代的大模型能在多种模态之间做无缝“切换”,还会把图片里的信息转化成语言理解并结合上下文来做判断,像个多才多艺的翻译官似的。这其中,GPT-5、Google的Gemini 2.5 Pro都打出了漂亮的牌,能混合照片文字、视频帧信息,甚至声音的语调情绪,一并捞起来做决策。换句话说,它不光是给你答问题,更是在跟你“共情”,能“看”见你的情绪走向和需求变化。

垂直细分——未来的大模型“狙击手”

另外,不许小瞧了那些专注在某个行业的“垂直”应用。通用模型就像是百宝箱,能应付各种场景,但在某些细分专业领域,你得有人专门来做“内行”,这时候垂直大模型登场,专门研磨那些行业独有的语言风格、数据知识和业务逻辑,直接点到痛点。

比如医疗行业的模型,不是简单地背点医学文章,而是得熟知临床诊断流程、最新的疾病治疗方案,甚至能根据影像和历史病例给出高度准确的建议;而在金融领域,模型要搞懂各种交易策略、风险控制,甚至还能实时把握市场风云变化。这种细致入微的“打磨”,使得垂直模型的力量体现得淋漓尽致,解决了普通“大而全”模型无法深挖的问题。

Anthropic的Claude 4 Sonnet和xAI的Grok 4便是这类垂直深耕的典范,前者更偏重灵活与通用,后者则扎根于专门行业场景,形成了一种互补的局面。细分领域的突破仍是科技热点不变的主题。

效率革命:从参数爆炸到巧用专家

说白了,模型大了不是万能,有时候拎不动,算力也跟不上。最近大家花了不少心思在“高效”这件事儿上,特别是采用了Mixture of Experts(MoE)这种有点“聪明分工”的机制——整个模型里有好多“专家”,每次只激活最需要的那些,节省了不少资源又不搓性能。

这就像你企业里的项目组,没必要所有人每次都上,全靠最合适的人来干活,工作效率自然蹭蹭涨。GPT-5就带着这套做法跑得飞快,开辟了“变大不变臃肿”的新路径。而高效推理算法也让终端响应速度有了质的飞跃,用户接触的那一刻,不再是冷冰冰的逻辑机械,而是真正“有温度”的互动体验。

多智能体合作:群魔乱舞还是合力出击?

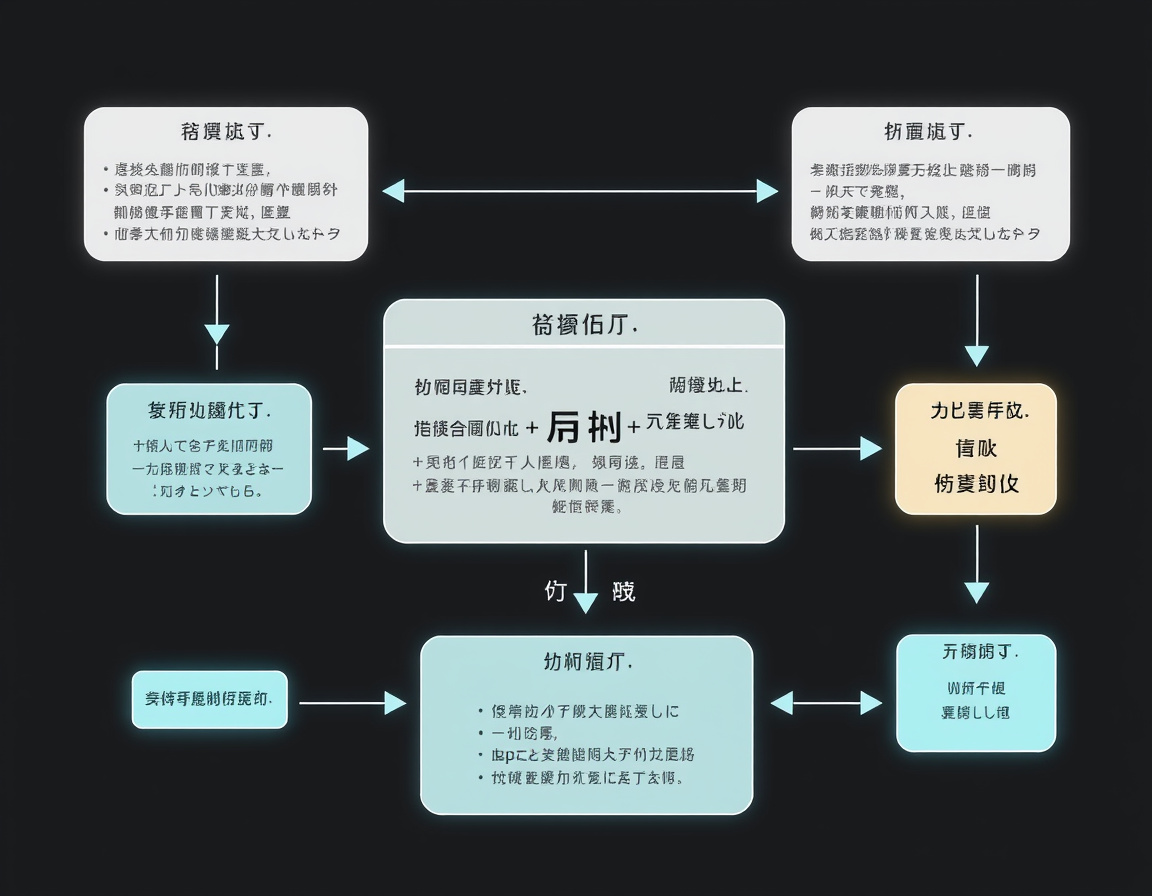

除了单兵作战的模型,近来还兴起了多智能体系统的概念,试图让若干不同的大模型和AI“同事”一起协作。听上去是不是有几分玄幻?想象一下,办公桌上不仅有个助理,还有个策划,一个数据分析师,彼此撞撞脑子解决问题,简直像公司的“全能小队”。

这当然不是无脑堆叠,复杂度虽高,但也代表未来的AI更懂得分工和团队协作,处理多任务时更灵活,甚至能学习环境变化,做出动态调整。科技热点逐渐从单点创新转向系统思维,这也意味着我们的一些传统应用形态要被重新定义。

用户体验的拐点:更多贴心,更少隔阂

说到这儿,别光盯着技术指标转圈,真正决胜的是“用得顺不顺溜”。模型的进化带来了“人机协作”关系的升级。它不再傻乎乎地照本宣科,而是主动理解用户意图,推测深层需求,比如你说“帮我写封邮件”,它不仅文字流畅,还能根据你平时的风格和当前心情灵活调整。

这和以前那种机械复制文本的风格大不同,算是语言模型真正走进生活的标志。能不能“懂你”成了关键,有点像一段回味无穷的对话,而不是冷冰冰的问答。未来,那种机器替代人类的恐慌声会少多了,更多的是一种合作共生。

总结再次跳跃:大模型不是终点,是起点

坦白说,大型语言模型的狂奔旅程才刚刚开始。它们已经蹿到了聚光灯下,带出了多模态融合和垂直领域深耕两条鲜活的主线,还开辟了高效推理、智能体团队合作的新玩法。市场上和学术界都在疯狂挖掘潜力,但真正的试金石还是用户体验和行业落地。

科技热点一波接一波,这场进化浪潮注定不会平静。谁也不能保证下一秒不会突然出现个新秀,搅乱规则;但可以确定,这些大型语言模型正在从单纯的“语言处理工具”,逐步变成能够“理解、感知、协同”的智能伙伴。多模态和垂直应用,正是它们走向更真实、更有温度未来的导航针。

评论功能已关闭