外卖平台竞争白热化,监管趋严促行业健康发展

外卖平台,这个字眼一提起来,似乎就能闻到油烟味和外卖小哥骑车急刹的声音。过去几年,它从“方便了生活”升级成了“搅动餐饮界”的大事件,杀得你死我活的补贴大战更让人看得眼花缭乱。可是,随着竞争越演越烈,监管的大棒也开始挥了过来,整个市场像是吹响了重整旗鼓的号角。真说起来,这比拼的不仅是饭菜和配送速度,更像是一场互联网动态下的“下半场”,未来走向怎么走,谁也难说。

竞争白热化到底有多狠?

放眼望去,京东、美团、饿了么这些平台在近几年已经不满足于单纯抢流量,甚至连补贴的“烧钱游戏”也掌握得炉火纯青。你想想,美团第二季度那跌了89%的利润,不是小打小闹的数字——136亿腰斩到14亿多,简直像被按了急刹车。补贴退潮,马路边的骑手、后厨的厨师们都开始琢磨,这一盘棋到底谁还能撑得住?

对于平台来说,补贴大战就像赌场里的豪赌,看似赢得了用户,却在底层悄悄割韭菜;商家呢?嘴上说“我们不想打价格战”,骨子里又不得不紧跟节奏,否则连流量入口都被堵死。结果是,利润空间被挤得只剩下一点儿干货,商户们不干净的心思也多了起来,投诉减少不了,矛盾不增加才怪。

监管发力,行业振聋发聩

大浪淘沙,也轮不到谁坐看乾坤。监管部门这会儿显然不想仅仅当旁观者,市场监管总局自掏腰包,先是推出了《外卖平台服务管理基本要求(征求意见稿)》,对平台的“游戏规则”做了一次重新划定——要规范收费、限制促销乱象,别让竞赛变成野蛮生长。

同时,税务总局的动作也不小,互联网平台被要求按期报送卖家身份和收入信息了,整个行业像是被按了“网络秩序”按钮。这不仅是为了税收,也是防止“灰色钱”横流,让平台、消费者、商家三方都得重新考虑一笔帐。说白了,这监管不是简单刹车,而是要精准“保养车辆”,走得更稳更远。

不可否认,这些措施有时候让人觉得有点“严桑”,但谁让吃饭也不只是嘴巴甜,更离不开规则的加持呢?毕竟,没了监管,这场“打怪升级”的游戏迟早会变成“寡头割地”,消费者和基层商家变成被掠夺的对象。

商家的苦与乐,外卖背后的人情味

要说外卖大战里最辛苦的莫过于那些小商户和骑手了。商家们的日子不是简单的“接单送餐”,背后隐藏的成本和话语权的博弈才是真正的主角。他们一边抱怨补贴烧不起,一边又必须跟着平台的节奏跳舞——不然,谁还给你推流量、上货架?

我认识的一位小饭馆老板就提过:“我们根本不想参与那些补贴营销,费了劲儿,赚不到啥钱,但我还能怎么办?不上平台,那顾客去哪儿?”这话透露出一丝无奈,也道出了行业的现实——平台是一个巨大“围城”,不进去的怕失去市场,进去的怕被压榨。

而骑手们更是这场战争的直接参与者,每天穿梭在城市的角角落落,风雨无阻。但随着补贴收紧,他们的收入也面临波动,工作强度却没有因此减轻。这让人不禁思考,外卖的便捷究竟牺牲了谁的生活品质?

行业走向:洗牌还是蜕变?

外卖行业的故事还在继续,眼下的乱象不可避免,却也预示着一场洗牌的开始。你可能看到有报道说,国际投行高盛认为这场补贴大战其实是为了抢占流量入口,最终目标不止是卖饭那么简单,更是围绕电商、旅游等高利润板块展开。

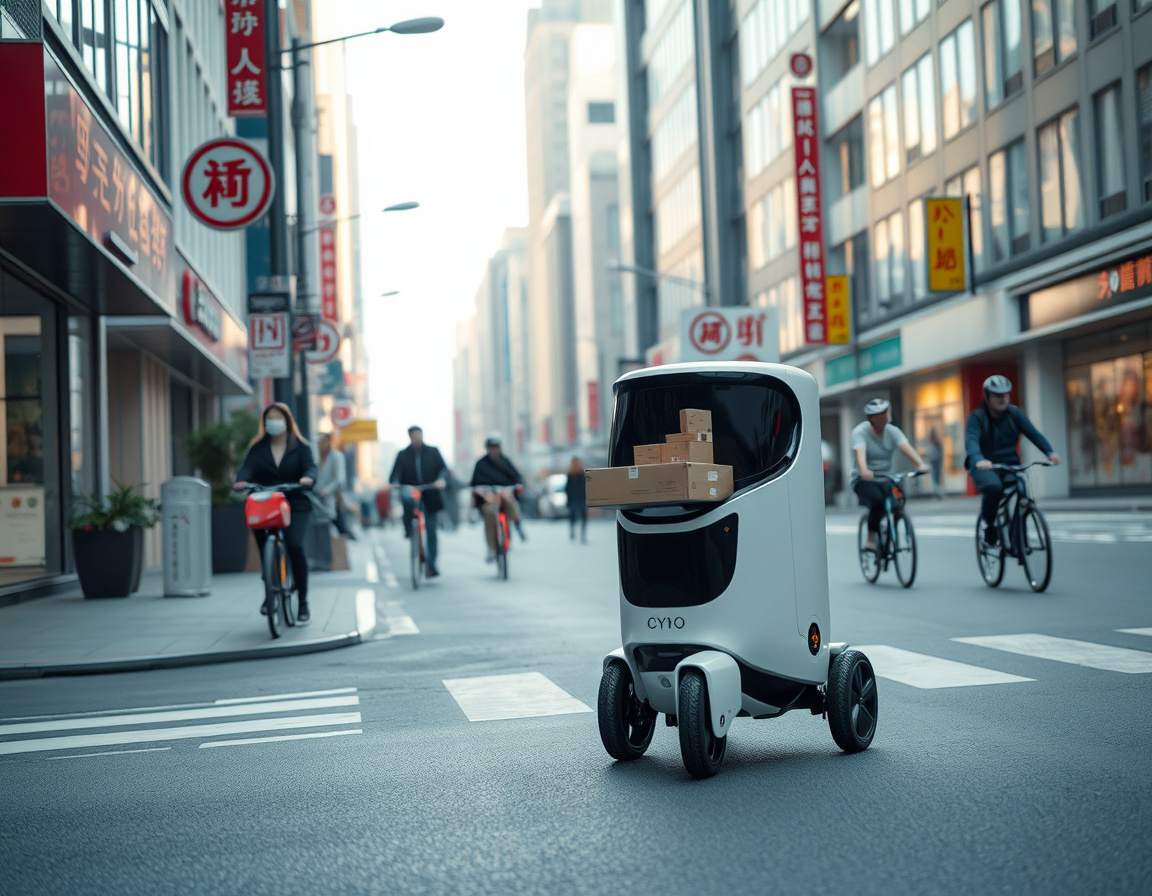

技术创新不容忽视,比如无人配送、智能调度等黑科技的涌现,正在逐步鞭策行业革新。美团在海外跑,中东扩张的步伐也放得很快,像是在向世界证明中国外卖不仅仅是城市里的“打车软件”,而是打算成为全球餐饮服务的新标杆。

不过,说句不好听的,这一切还得看能不能真的“活得住”。平台们逐渐减少无底线的烧钱,转而注重品牌建设和用户体验,监管的介入也有助于让市场变得“干净点”。如此一来,外卖行业或许能告别早期那种“水很深”的状态,进入理性而健康的轨道。

不过老实说,真要靠“政策与技术”双管齐下,也不是一朝一夕的事。这个行业对生活节奏的影响,像个随时变换形态的魔方——有欢喜也有烦恼,有便利更有焦虑。对于消费者、商家、甚至骑手来说,这场“互联网动态”的变革最终能带来多大福祉,还要看未来那几步棋走得如何。

外卖,绝不是快餐那么简单,它是城市生活的缩影,是经济活力的信号弹。或许不远的将来,我们点外卖时,能真正感受到那种健康、公平的氛围,而不仅仅是盲目追求速度和低价的焦灼。

那么,大家明天吃啥?选择谁家的外卖?答案里,有的不仅是味道,还有这个行业,未来几年的精彩故事吧。

评论功能已关闭