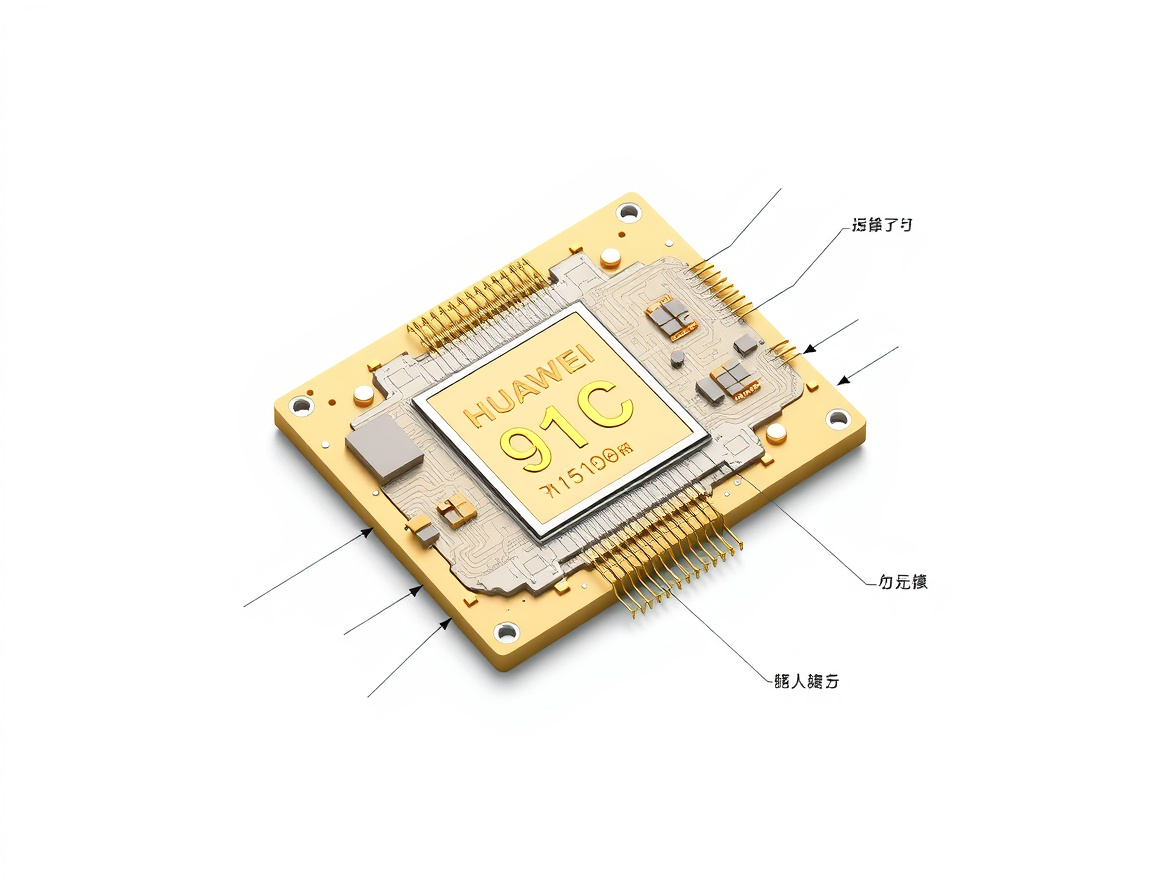

华为910C芯片依赖台积电与韩厂存储,国产化挑战加剧

华为这次放出的第三代升腾910C芯片,真是让半导体圈里嗡嗡声一片——不光因为它是国产AI芯片的代表作,更因为它透露出来的,竟是国产化路上的艰难和曲折。翻开最新拆解报告,我们会发现,这颗号称中国自主智慧结晶的“心脏”,骨子里却依赖了台积电和韩国存储巨头三星、SK海力士。听着,这就真像是那什么“打了鸡血”的国产,但背后却是用了“洋胆洋心”的怪症,国产化的梦想一言难尽。

芯片“国产”背后的链条依赖

先别急着欢呼,升腾910C核心的计算加速器晶粒,99%靠的还是台积电的制造——是的,就是那个全球晶圆代工的传奇巨头。讲真,对于国产芯片来说,设计上的领先无可厚非,但从设计稿到芯片板上真货,两者之间的距离,有时候远得像天与地。台积电的7纳米甚至更先进工艺,是“高精尖”的象征,而国产的晶圆厂,哪怕再怎么喝牛奶,短期内没法“复制”这条路。

咦——存储部分更刺激,一堆高带宽存储器(HBM2E)从哪里来?没错,是从“三星”和“SK海力士”这两家韩国巨头手里掏出来的。这种高性能存储可不是随便哪个零件厂炒冷饭就能代替的,背后涉及芯片封装、信号完整性、颗粒本身的高速性能等多重技术门槛——国产存储领域,尤其是在HBM这条路上,还处在“跟跑+卡脖子”的阶段,根本没法跟国际三巨头掰手腕。

美国的出口管制这道墙,直接把华为从2020年开始推去了一个“囤货”模式。台积电早早停供,但华为仍靠着之前压箱底的库存苦撑到现在。能够撑到2025年底,几乎是靠超人体力和毅力。而这,其实是所有中国芯片厂商面临的现实写照:技术造不出,库存恰恰又成了生死线,虽有续命效果,但到了油尽灯枯的那天,后果必然猝不及防。

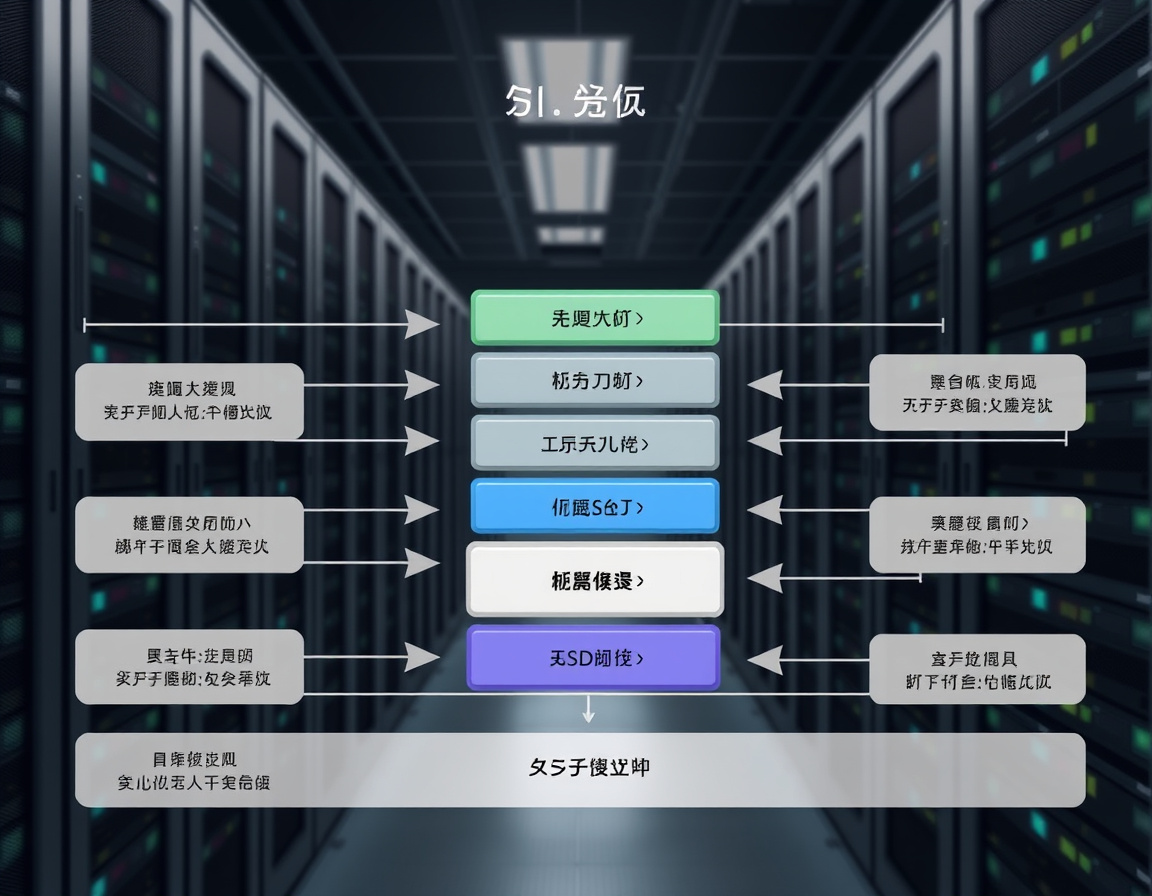

国产化的“卡脖子”不只是一项技术

很多人误以为国产化只是把芯片做出来就完事了,但其实,芯片设计只不过是冰山一角。制造环节、存储器、封装技术、配套软件、测试设备……每一个环节都像一个关卡,任何一个“窍门”没搞定,国产梦就会碎成渣渣。

华为这颗910C,貌似是把两个910B的晶粒封装在一起,这种多芯片封装,从设计到制造都可以算是高端技术名词了。但实际生产的晶粒,是拆解时捣鼓出的2024年10月以前的存货,而不是如今最新出炉的技术产品。也就是说,华为只能活在“前世的辉煌”里,真正的“现世”制造力还很难跟进。

说到存储器,国产长鑫存储正在研发HBM技术,但这条“赛道”走得好比急转弯的夜路,多少次被卡住还是未知。它不只是“生产”速度慢那么简单,更关键的是稳定性和性能指标未达标,还需要时间克服物理极限以及量产难题。这和芯片设计不一样,制造最尖端存储器就像烹饪一碗“完美的汤”,汤条件不对,你的芯片多少牛逼,也会缺少那个“灵魂味道”。

这不禁让人想到过去网络时代那个著名的“慢动作追击”:当别人已经跑到了前面,后来者只能缠着他们的衣角,喊一声:“等我啊!”结果就算追到,也没法立马超过。

美日韩政策的无形钳制与技术封锁

美国施加的技术及出口限制,成了一张无形的网,把华为扼住了脖子。不光是台积电、三星、海力士,连美欧日的设计软件工具、先进制造设备几乎都被限制出口。于是,华为即使设计再好,也无从施展拳脚。这也让我们看到,所谓的“自主可控”更多是一个理想,一个愿景,而不是眼下能轻松拿下的成果。

你说,这不跟水库没人看管,水门全开又有啥区别?全球产业链早已绑得死死的,华为想“掰开”手指头,让自己独立,就像教一个人没有右手的人写字——痛点太扎心。

行业未来:国产化是一场长跑

现在的问题是,华为不得不靠着库存撑着,挺到国产替代技术真的能接得上火。可惜这条路绵长又扑朔迷离。国产半导体的瓶颈不是技术隔夜可以突破的,也不是喊几句“国家战略”就能解决的,而是先进制程设备研发、材料科学突破和国际市场洗礼的综合体现。

说句狠话,国产化不像写一篇文章,或者发个朋友圈,想做成就做成。芯片风暴的浪潮里,稍不留神就被拍成浮沫了。华为的910C,正是这场风暴的标杆,既抒发了中国芯片自研自造的决心,也映照出了现实的难度和隐忧。

也许,未来国产芯片如《三国演义》里那场“草船借箭”——得靠时间、环境与积累,费点周折,才能慢慢把筐里装满自主技术的箭羽。而那一天终于到来时,也许我们再回头看,会发现华为910C其实是国产芯片梦的起点,虽未完美,但绝非终章。

在这科技热点的涌动中,升级换代的芯片大战刚刚开始,国产化之路,绝不会是一条坦途,但每一次突破,都是给那条路带来一点光亮。至于我们,能做的,也许只有耐心——再等待几个加速周期,看未来会不会有真正属于“中国芯”的那一天。

评论功能已关闭