自动驾驶L4级规模化落地,Robotaxi与商用车引领行业变革

自动驾驶L4级规模化落地,Robotaxi与商用车引领行业变革

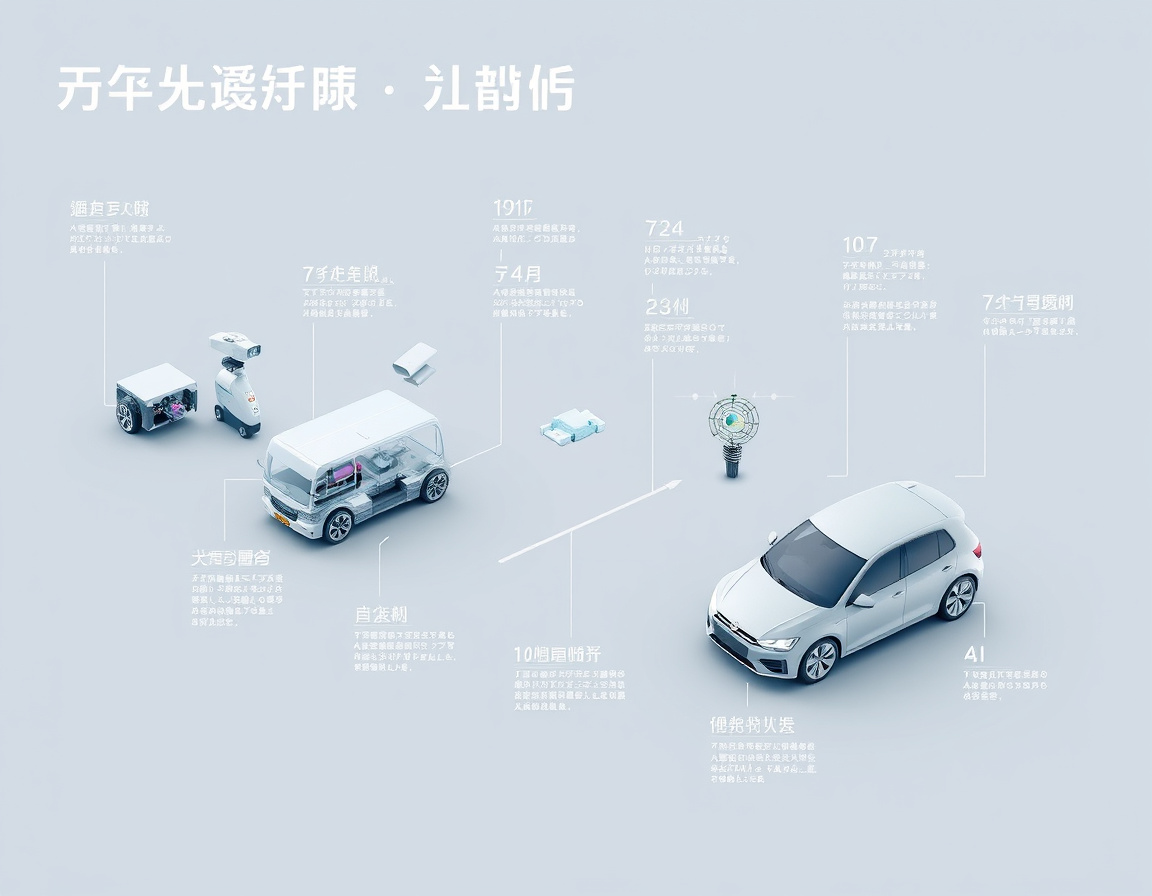

今年的自动驾驶圈子,真是热闹得不得了。眼瞅着那些曾经只存在于科幻小说里的场景,一个接一个地开始在现实世界里“上班”,尤其是L4级别的自动驾驶,这玩意儿已经不再是什么遥不可及的设想。像Robotaxi和商用车这样的硬核角色,正成为行业变革的催化剂,亮得让人眼花缭乱。这股浪潮,不仅仅是科技热点,更被看作是智能交通领域的必然趋势。

Robotaxi:无人出租车驶入千家万户?

先说机器人出租车(Robotaxi)。听上去挺科幻,但美国市场的动作比绝大多数人想象的还要快。以Avride为例,它在达拉斯大规模推开无人驾驶出租车服务,试图完成从测试到商业运营的华丽转身。这家公司早先和Uber合作推出的自动配送机器人,已经在奥斯汀落地开花,连带着它的无人驾驶出行业务也水到渠成。说实话,这种“一箭双雕”式的策略,很容易吸引资本和政策的关注。

在中国,北京经开区的自动驾驶布局更像是一场全面攻坚战。八类高级别自动驾驶应用场景,近1200台运营车辆,总里程超过4000万公里,这数据背后,是北京对自动驾驶的野心和决心。特别是把自动驾驶扩展到医疗、智能制造等领域,这完全告诉大家——自动驾驶的触角已经深入社会生活的方方面面。

不过,不得不说,Robotaxi这一块的发展,还得面对不少现实问题。比如天气变化、突发状况处理、系统冗余设计等,这些技术瓶颈还得慢慢突破。市场能不能买账,还要看体验和安全能不能双赢。你说呢?毕竟谁都不想坐上“危险”的无人车。

商用自动驾驶:哪个领域最能装?

如果Robotaxi代表的是“城市场景的未来出行”,那么商用自动驾驶车辆——诸如Robotruck和Robovan,就像是后勤保障新兵,抢占着“干线上”的大片版图。内蒙古鄂尔多斯的自动驾驶卡车试点局部开花,到江苏省在自动配送货车统一规划,显然商用车领域的“规模化”正在现实中起作用。

相比私家车,商用车的路线规划和作业环境更容易标准化,这对L4级自动驾驶来说,也许是一条更稳健的路径。比如矿区、港口、工业园区这类环境封闭或者半封闭的场景,自动驾驶技术更能打安全牌和效率牌——速度不快,但可靠性和成本效益大幅提升。

同样,商用自动驾驶的这一波热潮,也在倒逼零部件供应商和软件服务商加速创新。从激光雷达到AI芯片,从感知算法到决策中枢,每个圈内人的神经都紧绷着。感知技术里,ToF(飞行时间)传感器的崛起,是我个人最近关注的焦点。它解决了不少传统雷达盲区的问题,尤其对复杂环境下短距离识别尤其有效。唯一的槽点就是它还没完全摆脱环境光和多路径反射带来的干扰,感觉像是在高科技和“自然条件”的拉锯战。

技术之外:法规和用户信任才是最大考验

技术以外的事儿往往最麻烦。工信部最近针对自动驾驶数据记录系统和关键技术标准展开讨论,这对行业其实相当关键。毕竟自动驾驶不单是车载硬件和软件的问题,更涉及隐私、安全、责任划分……这边风平浪静,那边就可能刮起监管的飓风。

从L3到L4的跳跃,技术规范必须跟紧脚步,否则市场翻车的案例一多,信任岌岌可危。咱们不能忘了,自动驾驶相关的安全事故偶尔登上新闻头条,无论是谁家的系统,都会给整个行业泼冷水。安全是底线,但这个底线怎么构建,关键看行业能不能拿出超越传统的技术和管理方案。你还能指望一个看似炫酷的机器人司机没个“紧急刹车键”吗?

说到用户体验,我倒觉得Robotaxi这事儿像以前的共享单车,得让人真切觉得方便又靠谱,才会被“久用”。而商用车的落地,更多是在夹缝中生存——帮企业降本增效,也不至于被高频使用的消费者挑三拣四。可以预见,未来几年,自动驾驶产品会更多在这两个方向摸索平衡。

结语:这不仅是技术游戏,更像一场人类与机器的“智力战”

我看到的,是一个正在井喷的机器人驾驶时代,更是一场从科技实验室向现实生活迁徙的社会大考。Robotaxi挑起了智能出行的“大梁”,商用自动驾驶则在静悄悄地重塑物流和工业的神经中枢。技术不断“开挂”,法规也在“护驾”,用户的期待和焦虑被拉扯成一张弦。

毕竟,自动驾驶不是单点技术突破的游戏,它是一个系统工程,是一场文化、法律、商业和技术交织的大戏。看着这些大大小小的突破,我心里其实挺期待的:可能某天,我们再也不需要紧盯路况,能像看一部大片一样,安心坐着,任由机器带我们穿梭在城市的钢铁丛林中。

科技热点永远在变,自动驾驶也在“漂移”——朝着更智能,也更人性化的方向出发。而咱们每个人,其实都是这场变革的见证者,甚至参与者。未来或许还没到,但它已经来了。

评论功能已关闭