青岛创投风投大会聚焦科技赋能金融,推动耐心资本与创新生态

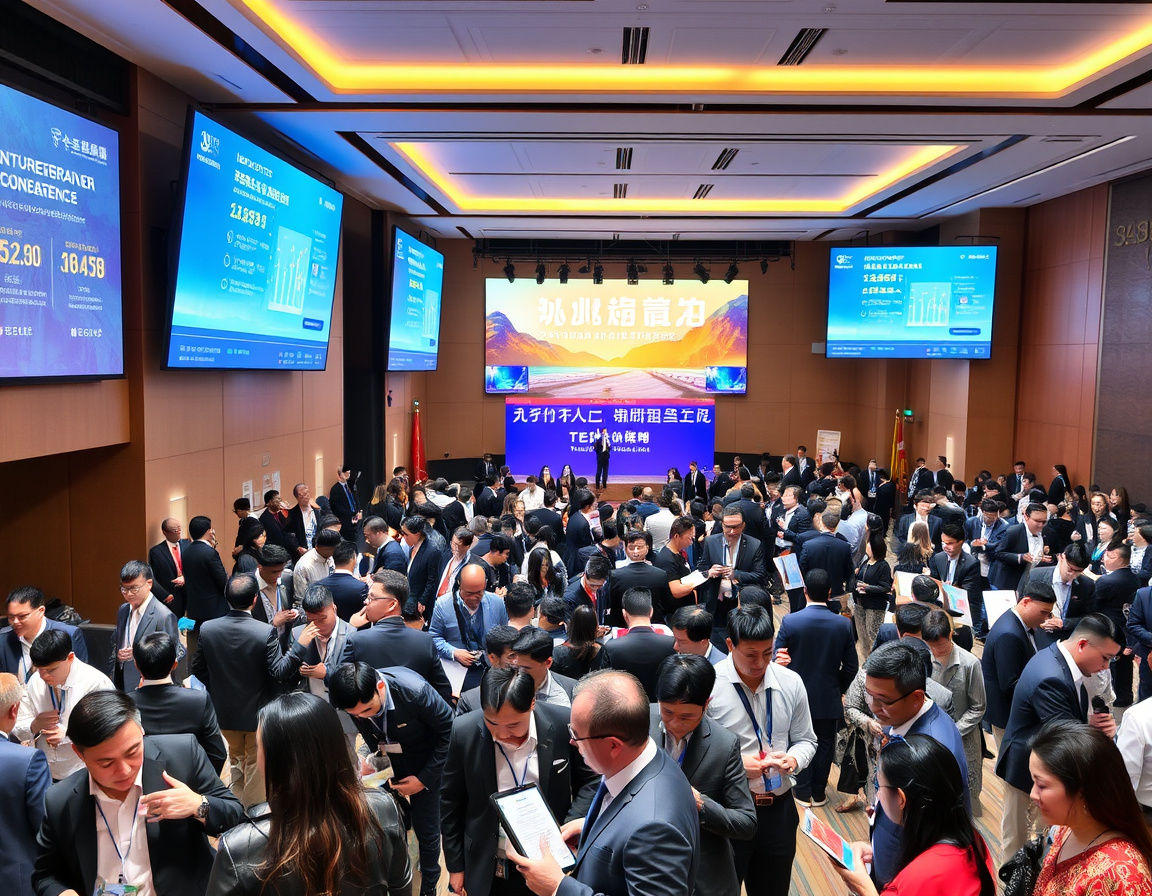

青岛,作为一座充满活力的滨海城市,近年来频频成为创业投资领域的“风口浪尖”。2025年10月6日召开的青岛创投风投大会,再一次把目光牢牢锁定在“科技赋能金融”这一核心议题上。在这里,耐心资本与创新生态的对话打开了一个全新的窗口,张开双臂拥抱了那些怀揣梦想的自主创业者和踏实做事的投资人。说白了,钱和科技终于开始谈对象了,彼此间那份新火花,让人既期待又些许紧张——毕竟慢热的资本如何融入瞬息万变的创新浪潮,这命题可不简单。

金融与科技:旧瓶装新酒还是革命新曲?

这次大会最打动我的一幕,是老一辈金融官员和前沿科技创业家碰撞出的观点火花。前中国银保监会副主席陈文辉轻描淡写地指出,单一依赖商业银行的传统融资已经无法满足现代科技研发的“速度与激情”。听到这句话,我忍不住想起自己在创业初期,那种满腔热血却被资金链卡住喉咙的无力感。昔日的“贷款难,融资难”早已是老生常谈,可这次他们真的要用“募投管退”四字箴言来打通从孵化到收割的完整链条,顺着它走,或许创业的那个迷雾才能拨开。

政府引导基金悄悄做了一个大动作,放慢脚步,说白了,就是要耐心呵护初创项目。从我个人观察,这样的耐心资本犹如为创业路上燃眉之急插上了“定心丸”。行业里老说一句话,资本不是冲动的大火,而是稳稳流淌的河。没有了这股“耐心”,那些原创技术、核心研发很难得以成长——这跟创业与职场里成功的奥秘不谋而合:不是冲刺,而是持久的坚持。

三条走向:深度垂直化、国际化重构与生态系统

大会发布的《2025创投风投行业年度白皮书》像一本“指南针”,为未来的投资生态指明了方向。深度垂直化让我想起那些默默耕耘的小团队,他们专注做着一行,只为变成那个领域的“隐形冠军”。这真不是一句口号,而是对技术、对市场洞察的深刻积累与耐心打磨。创业者们啊,你看,这世界越来越挑剔,广撒网不灵了,细撒网才更有鱼。

国际化重构则把视野抬高到了全球舞台。疫情和地缘政治风波让很多人对全球化又爱又恨,但资金和技术的跨洋流动依旧是不可逆转的主旋律。特别是在自主创业环境中,国际市场的开拓就好比跑马拉松时的那一口气,不可缺。投资机构们不仅期待“买世界的门票”,更希望能把自家的“明星产品”推向海外,打开更广阔的天地。

生态系统化这个点,我认同感特别强。创新不是单打独斗,更多是交叉融合,还有种“煲汤文化”的味道。企业、金融、科研、学术都有各自的小锅,把各种原料熬在一起,火候一到,美味就出来了。数字技术作为连接剂,这次大会上的金融科技硬核展现尤为精彩。区块链、大数据还有AI,这些名词听多了容易犯困,但在这次讨论中却活得特别鲜活。

资本市场的“花样”多了,创业者的路也宽了

资本市场方面,我想不止我一个人注意到“退出渠道”的发力,它竟然成了整场会议的“潜规则”。过去的创业,总感觉进了一家独角兽公司就是终点,但现实是,这还只是第一步。现在科创板和创业板都带来了更多弹性与可能性,私募股权二级市场的活跃也让资金流动变得灵活得像跳街舞。对创业者而言,这无疑是一剂强心针——你看,资本不再盲目追求一夜暴富,而是愿意陪你慢慢“发芽、生根、开花”。

尹艳林副主任说科技赋能金融,不光是让钱动得更快,还让钱跑得更聪明。听着这话,我仿佛看见一支身穿科技铠甲的金融军队,它带着精准的数据刀锋和强大的风险测算盾牌,在创业的战场上披荆斩棘。要知道,对于创业者来说,融资永远是纠结所在,但钱如果真的能像“留声机”一样聪明地识别人声,投给对的人,创业有了这个后台,心里才会踏实。

创业者,看见了未来吗?

坐在观众席上,我想到了身边那些在自主创业路上挣扎拼搏的朋友。你们是不是也慢慢体会到了,时代的潮水正把耐心资本推向你身前?其实,这种资本不是钱上简单的堆砌,而是一种理念、是一种坚持,更是对创业项目“陪伴式成长”的信任。面对提及的深度垂直化、国际化重构、生态系统化这三驾马车,创业者们的挑战与机遇何其巨大。

这场大会,不光是青岛的一次盛会,更像是一场创业投资的“发动机检修”。回望过去,创业与职场的“自主创业”这几个字早已不是梦想的代名词,而是逐渐转成了现实。但把梦想照进现实的路上,还需要资本的“耐性”,政策的“推力”,以及科技的“赋能”。

未来,如果说创业是一场马拉松,风投创投便是那段路上持续不断的水与空气。愿每位创业者都能找到属于自己的节奏,不急不躁,配合资本谱写一曲属于新时代的创新凯歌。

青岛,不仅是海风拂面的城市,更是科技与金融交织的热土,那个能让无数创业热血不再冷却的地方。在这里,梦想开始活起来,也终将走得更远。

评论功能已关闭