互联网大厂百亿押注具身智能 腾讯平台化、京东领跑商用攻坚

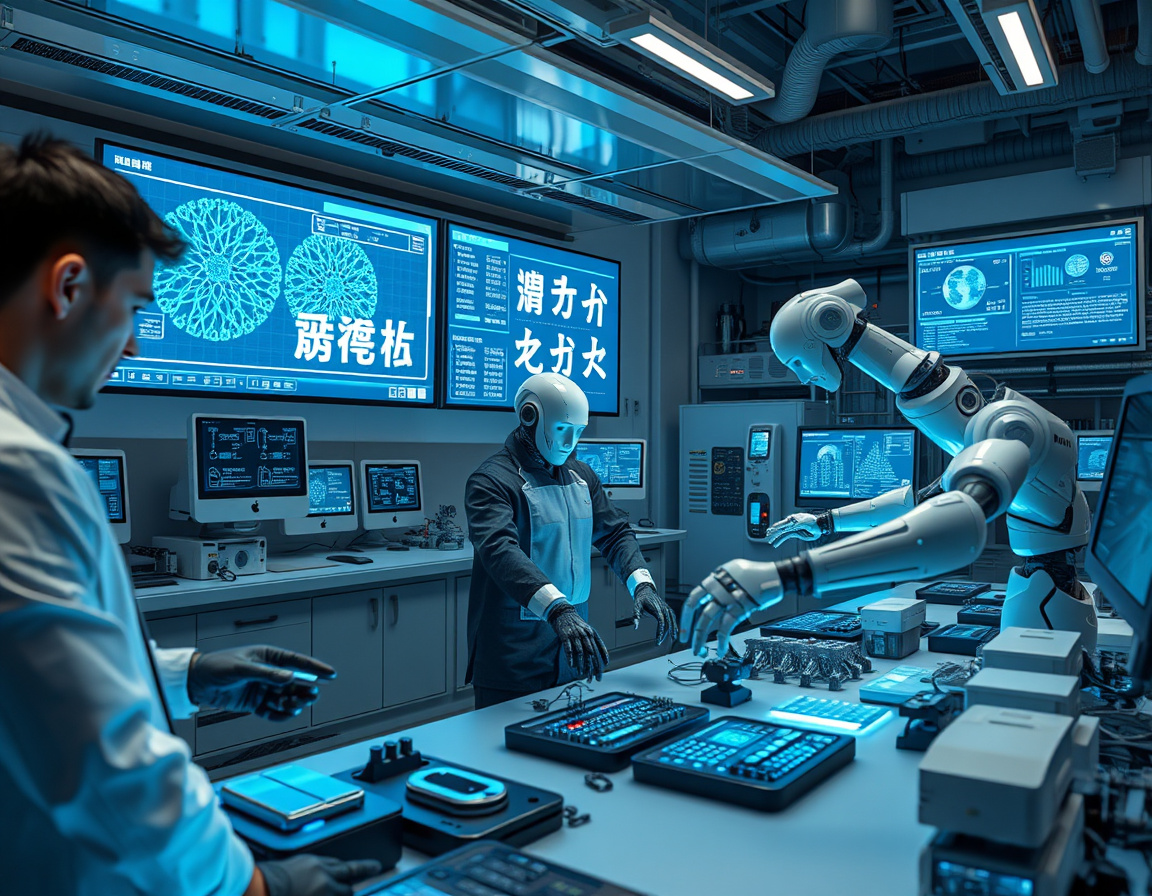

互联网大厂的名字跟“百亿押注具身智能”这事拉到一起,真不是炒作或者喊口号这么简单。2025年夏天,这个赛道一热,京东、腾讯、美团、字节跳动纷纷掏腰包,往具身智能——也就是咱们俗称的人形机器人方向押注,动静大到仿佛下一场科技革命要来了。

互联网大厂的新战场:软硬合璧的跳水

你会发现,这回的“抢滩登陆”不像以往只是拼拼软件算法,反而更像是一场“软硬兼施”的较量。腾讯站位比较讲究,把自己当成“底盘提供者”和“中间件大厂”,重点投在平台化建设上,旨在打造一个开放生态,能让各种具身智能硬件在它的“云端工厂”里打磨升级,轻装上阵。腾讯给这个模式取了个潮名字,叫“平台化生态”,一听就是要做“万物智能互联”的节奏。

相比之下,京东则更像是那个冲到前线的硬汉,不仅发布了接连几笔投资,而且盯上了机器人本体研发和触觉技术的突破。你想象一下,京东物流要是真能用上会“自己扛快递”的人形机器人,那配送效率翻倍都不止,是不是很抢眼?这家公司用的资本策略体现了“战场上打头阵”的疯劲儿——投资不少、场景试水也比别人快。

美团等玩家虽不如上述两家声势浩大,但也在试水生活服务型机器人,毕竟餐饮外卖将来要有个“机器人小哥”不是梦。

当资本遇上技术瓶颈——攻坚变量变?

你不觉得现在的具身智能很像是咱国内一帮年轻人创业史里的“关键节点”?这新技术没跑出实验室的安全区,想大规模商业化还面临不少麻烦。核心障碍在于“成本”和“体验”。

有些业内大佬直言,虽然大厂手里捏着几十上百亿资金,技术还真没到像智能手机那样全面普及的地步。怎样兼顾机器人的灵活性和感知能力?怎样让它们的“触觉”真正做到像人类那样细腻?这都不是几行代码能解决的事,背后是感知算法、机器人大脑到硬件传感器的多重叠加挑战。

其实,这搞具身智能,比你想象的复杂多了。机器要的不是简单执行指令,而是“能感知环境、做判断,甚至给你建议”,这听上去简直像科幻片。可别小看这个过程,不仅要突破视觉、听觉识别,更得深挖运动和力觉技术——这其中的难度堪比人脑认知,何况还得考虑成本,机器人要卖得动、用得爽才叫商业化。

平台思维VS硬件攻坚赛

腾讯的玩法就是打造“腾讯云+AI大脑”的深度联动平台,把眼睛、耳朵、嘴巴乃至决策中枢都放到云端,给各种厂商提供开盒即用的接口和算法底层。

相比较,京东偏重将核心技术“硬起来”,不管算法再牛,基础硬件跟不上,那也是空中楼阁。京东想坐实“机器人实战派”的姿态,投资触觉硬件公司、组建路测团队、布局仓储配送,目标是不光造机器人,更要让它们在市场跑得起来。

这两种不同思路,反映了互联网大厂在击破具身智能“商业关卡”上的双重奏——软硬件合流很可能成为未来巨头分一杯羹的关键。

未来试验田:线上线下的无缝隐形墙

其实,互联网大厂盯着具身智能,不单单是因为它酷炫,更像是看中了“线上线下融合”的未来样板。比如,京东仓库的机器人不仅送货,还能“看见”货架状况,调整路线;腾讯平台则会支持城市服务机器人进行智能诊断、语音交互,成为“数字城市”的新成员。

整体而言,这条赛道正在从“捣鼓玩具”往“落地生根”的方向迈进。不少人现在把这个阶段称作“攻坚期”,你看资本涌入、技术商用双管齐下,彻底突破只是时间问题。

有人会说,现在信誓旦旦地赌具身智能,不怕烧钱烧成“黑洞”吗?其实,科技发展从来都是个“赌局”——大厂们手握资本和技术利器,敢下注就是看中了这块蛋糕足够大,也足够难啃。

不止是技术,更是战略布局

互联网大厂押宝具身智能的背后,是对未来行业形态的重新理解。你看传统互联网红利慢慢褪色,新风口不就是这些“有身体、能感知、有大脑”的机器人么?这个领域,谁先手够狠、路子够宽,谁就赳赳勇进了下一个科技主战场。

说到底,这就是互联网动态中难得一瞥的“硬核战役”——没有虚的,只有真实的资本和技术的碰撞。谁笑到最后,可能连我们现在都无法完全预测。但可以确定的是,未来的生活将被这些具身智能机器人深刻改变,就像十年前智能手机颠覆了咱们的生活一样。

笔者以为,如今这场互联网大厂的巨资搏击,更多折射的是中国科技硬实力的一次试金石,冲的不是一时的概念炒作,而是实实在在想在智能时代抢得一席之地。这才是背后真正的价值和意味。

评论功能已关闭